薬には錠剤や塗り薬、坐剤(ざざい)、注射など種類があります。それぞれの剤形には病気や症状、体質などにあわせて理由や工夫があることをご存じでしょうか。

今回は代表的な薬の分類や、剤形の特徴・違い、さらに使用時に役立つちょっとしたコツもご紹介します。薬について不安や疑問がある方は、ぜひ参考にしてください。

目次

薬は大きく分けて2種類

薬は大きく「処方薬(医療用医薬品)」と「市販薬(OTC医薬品)」の2つに分けられます。処方薬は医療機関で診察を受けたときに医師から処方される薬であり、市販薬は薬局やドラッグストアで販売されている薬のことです。

以下は薬の分類についてまとめた表です。

| 区分 | 種類 | 対応する 専門家 |

入手方法 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 処方薬 (医療用医薬品) |

|

|

医療機関での診察と処方が必要 |

|

| 市販薬 (OTC医薬品) |

|

|

薬局やドラッグストアなどで購入(対面販売) |

|

|

|

薬局やドラッグストア、インターネット販売で購入 |

処方薬(医療用医薬品)

処方薬は医療機関で診察を受けたうえで医師が処方し、薬局で処方箋と引き換えに受け取る薬です。

使用する薬の種類や量は、患者さま一人ひとりの症状や体質に合わせて医師が判断します。薬局ではなく病院内で受け取る場合もありますが、安全に使用するために、薬剤師による説明を受ける必要があります。

医療用医薬品はその作用や使用方法に注意が必要で、副作用のリスクなどから、医師または薬剤師といった専門家による管理が必要です。患者さまご自身で判断して使用することはできず、必ず医師の処方や薬剤師の指導のもとで使用されます。

また、「先発医薬品(新薬)」と「後発医薬品(ジェネリック医薬品)」の2種類に分けられます。

1先発医薬品

先発医薬品とは、長い年月をかけて開発・試験されたうえで、新しく販売された薬のことです。特許によって、一定期間はその会社だけが販売するため、価格が比較的高くなることもあります。

2024年10月からは国が指定する一部の薬において、後発医薬品が存在していても先発医薬品をご希望の場合、薬の価格差の一部(4分の1相当)を自己負担で支払う制度がはじまりました。

ただし、医師が特別な理由で必要と判断した場合や、薬局に後発医薬品の在庫がない場合は、追加料金はかかりません。

2後発医薬品(ジェネリック医薬品)

後発医薬品は、先発医薬品の特許が切れたあとに、同じ有効成分や同じ効果で製造・販売される薬です。効果や安全性も、厳しい試験によって先発医薬品と同等であることが確認されています。

後発医薬品は先発医薬品に比べて価格が5割以上安くなることもあるため、薬の自己負担額を抑えられるというメリットがあります。医療費全体の削減にもつながるため、国も後発医薬品の使用を推奨しているのです。

なお、すべての薬にジェネリック医薬品があるわけではなく、医師の判断によっては後発医薬品を選べない場合もあります。

市販薬(OTC医薬品)

市販薬(OTC医薬品)は、医師の診察や処方がなくても、薬局やドラッグストアで購入できる薬です。「OTC(Over The Counter)」とは「カウンター越しに販売される」という意味で、薬剤師や登録販売者などのアドバイスを受けながら、自分で購入する薬を選択することが可能です。

市販薬には大きく分けて「要指導医薬品」と「一般用医薬品」があり、それぞれ使用にあたっての注意点が異なります。

1要指導医薬品

要指導医薬品は、市販薬の中でも比較的新しく販売がはじまったものや、効果が強く注意が必要な薬が該当します。もともと医療用として使用されていた薬が、市販薬として販売されるようになって間もないケースが多く、購入時には薬剤師からの説明を受けることが義務付けられています。

また、要指導医薬品は薬局などでの対面販売のみが認められており、インターネットでは購入できません。薬の効果や副作用をしっかり理解したうえで、正しく使用することが大切です。

2一般用医薬品

一般用医薬品は、日常的に使用される市販薬で、「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の3つに分類されます。効果や副作用のリスクに応じて、販売方法や購入時の説明の有無があります。

第1類医薬品は、副作用などのリスクが比較的高いため、購入時には薬剤師から使用方法やリスクについて説明を受ける必要があります。代表的なものに、一部の解熱鎮痛薬や胃薬、ウイルス抗原検査キットなどがあります。

第2類医薬品は、第1類ほどではないものの、使用に注意が必要な薬です。購入時は薬剤師または登録販売者が対応します。中でも「指定第2類医薬品」は、妊婦や小児には使用できない成分が含まれるため、特に注意が必要です。漢方薬や一部のせき止め、鼻炎薬、消炎鎮痛薬などが該当します。

第3類医薬品は、日常的な体調管理や健康維持を目的としたもので、副作用のリスクは比較的低めです。購入時は薬剤師や登録販売者が対応します。代表的な例として、ビタミン剤や整腸剤などが挙げられます。

関連記事

さまざまな剤形の薬がある

「剤形」とは、薬の有効成分を体内に届けるための形や種類のことです。薬には、飲み薬(内服薬)や、皮膚に貼る・塗る薬(外用薬)、注射など、さまざまな剤形があります。使用方法や体内への吸収のされ方が異なるため、病気や身体の状態に合わせて使い分けられています。

| 区分 | 対応する薬の種類 |

|---|---|

| 内服薬 |

|

| 外用薬 |

|

| 注射剤 |

|

ここでは、区分ごとに代表的な薬の種類を解説します。

内服薬

内服薬は口から飲んで体内に取り込む薬のことです。錠剤やカプセル、散剤、液剤などさまざまな剤形があり、服用後は消化管から吸収されて全身に作用します。

剤形は年齢や症状、飲みやすさに応じて選ばれ、同じ成分でも形が異なる場合があります。効果を十分に発揮するためには、用法・用量を守り、医師や薬剤師の指示に従って服用することが大切です。

1錠剤

錠剤は薬の有効成分に加え、飲みやすくしたり製造しやすくしたりするための添加剤を混ぜ、圧縮して作られた固形の薬です。丸や楕円など一定の形をしており、持ち運びやすく、正確な量を服用できるのが特長です。

また、錠剤にはさまざまなタイプがあり、例えば胃ではなく腸で溶けるようにコーティングされたものや、有効成分が時間をかけてゆっくり溶け出すように工夫されたものもあります。

見た目が似ていても溶け方や効き方が異なるため、自己判断で噛んだり砕いたりせず、必ず用法を守って服用しましょう。

2カプセル剤

カプセル剤は薬の有効成分を粉末や顆粒、あるいは液状にしてカプセルに包んだ薬です。主に「硬カプセル」と「軟カプセル」の2種類があり、硬カプセルは粉末や顆粒を充てんしたもの、軟カプセルは液状の成分をゼラチンなどで作られたやわらかいカプセルに包んだものです。

カプセルにすることで苦味やにおいを感じにくくなるため、服用しやすくなるメリットがあります。また、異なる性質の成分を一緒に包んだり、溶け方や速度を調整したりすることで、1つのカプセルで複数の作用を持たせることも可能です。それにより、飲みにくさを軽減し、服用回数を減らすための工夫がなされていることもあります。

カプセルを開けたり中身だけを飲んだりすると、作用の仕方に影響が出ることがあります。カプセルが飲みにくいときは自己判断で中身を出さず、薬剤師にご相談ください。

3散剤・顆粒剤

散剤は、いわゆる粉薬と呼ばれる粉末状の薬で、そのまま口から飲む内服薬です。あらかじめ細かくなっているため、錠剤やカプセルよりも早く溶けて身体に吸収されやすい傾向がありますが、吸収の速さは薬の種類によって異なります。中には、あえてゆっくりと溶けるように工夫されているものもあります。

顆粒剤は散剤を粒状にしたもので、粉っぽさが少なく飲みやすいように工夫された形の薬です。見た目は散剤と似ていますが、粒の大きさや製法に違いがあり、用途や服用感に応じて使い分けられています。どちらも必要に応じて飲む量を細かく調整できるため、子どもや高齢者など、年齢や体調に応じて服用しやすいのが特長です。

散剤や顆粒剤を飲食物に混ぜて服用する場合は、事前に薬剤師に確認しましょう。混ぜる飲食物によっては、薬のコーティングがはがれて苦味が出たり効果が弱まったりすることがあるためです。

関連記事

4液剤・シロップ剤

液剤は薬の有効成分を水やアルコールなどの液体に溶かしたり混ぜたりして作られた薬です。シロップ剤はその中でも特に糖分や甘味料が加えられた甘い液体の薬で、子どもにも飲みやすいよう工夫されています。とろみがあることで口当たりも良く、むせにくくなります。

液剤・シロップ剤は、錠剤やカプセルが飲みにくい小さな子どもや高齢者に適しています。量の調整もしやすいため、年齢や体重に合わせて柔軟に使えるのが大きなメリットです。

中には使用の直前に水かぬるま湯で溶かす「ドライシロップ」という粉状のタイプもあります。持ち運びやすく、粉のままでも飲みやすい剤形です。

液剤・シロップ剤は、患者さま自身が1回ごとに量を測って服用することが多いため、誤差が出ないよう注意が必要です。正しい量を確実に服用するためにも、使い方に不安がある場合はあらかじめ薬剤師に相談しましょう。混ぜる飲食物との相性によっては、薬の成分に影響が出ることもあるため、飲み合わせも確認しておくと安心です。

外用薬

外用薬は、皮膚や粘膜など身体の表面に塗ったり貼ったりして使う薬です。患部に直接作用することで、全身への影響を抑えながら症状を和らげるものが一般的ですが、中には全身に作用するタイプの外用薬もあります。

1貼付剤

貼付剤は皮膚に貼って使う薬で、有効成分が皮膚から吸収されて患部に作用するだけでなく、全身に効果をもたらすタイプもあります。

例えば、筋肉や関節の炎症や痛みを抑える消炎鎮痛剤のほか、高血圧や不整脈、喘息、認知症の治療に使われる貼付剤もあり、貼るだけで血中に薬が届くという高い利便性があります。飲み薬を飲み込むことが難しい場合や、長時間にわたって一定の効果を得たい場合に有用です。

貼付剤には主に「テープ剤」と「パップ剤」があり、テープ剤は水分を含まない薄い製剤で、密着性に優れ動いてもはがれにくいのが特長です。一方、パップ剤は水分を多く含んだゲル状で、貼ったときに冷感や温感を与えるタイプがあります。冷却による炎症抑制や温感による血行促進など、目的に応じて使い分けられています。

使用時は皮膚を清潔にし、製剤を切って使ったり指定時間以上貼り続けたりせず、用法・用量を守って使用しましょう。

関連記事

2塗り薬

塗り薬は皮膚に直接塗って使う外用薬で、湿疹やかゆみ、乾燥、感染症などの治療に使われます。患部の状態に応じて量を調整しやすく、経過を確認しながら治療を進められるのが特長です。

例えば、軟膏は油分が多く、乾燥を防ぎながら患部を保護するのに適しています。クリームは水分と油分のバランスが良く、日常的に使いやすいタイプです。ゲルはさらっとした感触で肌になじみやすく、ローションは液状のため広い範囲に塗りやすい特長があります。

また、スプレー剤は薬液が霧状に噴射されるため、手を汚さずに広範囲へ使用できるのが便利です。それぞれに特長があるため、症状や使う場面に合わせて選びましょう。

基本的には使用部位のみに作用し、ほかの部位への影響は少ない薬ですが、薬によっては長期間の使用や広範囲への使用により、まれに全身への副作用が問題になることもあります。使用量や使用期間には注意が必要なため、用法・用量を守って使用しましょう。

3坐剤

坐剤は肛門から挿入して使用する薬で、体温や体内の水分によって溶け、直腸の粘膜から有効成分が吸収されて速やかに効果を発揮します。

消化管を通らずに作用するため、吐き気があるとき、飲み薬の服用が難しい乳幼児や高齢者に処方されます。例えば、速やかに効いてほしい発熱時の解熱鎮痛剤や便秘薬として多く使われている剤形です。

形状は円錐形(えんすいけい)や紡錘形(ぼうすいけい)の固形タイプが一般的であり、体温で溶ける油脂性のものや、水に溶ける親水性のものがあります。

薬の種類によっては、経口薬よりも胃腸への負担を軽減できます。坐剤を使用する際は、効果を得るために保管温度や使用方法を守り、誤った使い方を避けることが大切です。必ず医師や薬剤師の指示に従って、正しく使用しましょう。

4点眼薬

点眼薬は目に直接滴下して使う無菌の液状の薬で、充血や炎症、ドライアイ、緑内障の治療などに使われます。異物混入を防ぐため製造から容器の構造まで厳しい基準が設けられており、使用後は密閉して清潔に保管することが大切です。

点眼薬のほかに、まぶたの裏に塗って成分がゆっくり広がる「眼軟膏剤」もあり、症状に応じて点眼薬と使い分けられます。点眼薬は局所的な治療に適していますが、まれに全身的な副作用が起こることもあるため、必ず医師や薬剤師の指示に従って使用しましょう。

また、目以外にも耳に使う「点耳薬」や鼻に使う「点鼻薬」など、身体の特定部位に使用する外用薬が多くあります。

さらに、喘息治療に使う「吸入剤」、腸内に薬液を注入する「注腸剤」、女性の膣内に使用する「膣剤(ちつざい)」などもあり、目的や部位に応じて剤形が工夫されています。こうした外用薬は、必要な場所に効果的に薬を届けるための工夫が詰まっているのです。

注射剤

注射剤は、注射器などを使って体内に薬の成分を直接投与する製剤です。消化管を通さずに血液中に届けることで、迅速で確実な効果が期待できます。救急医療や手術時の即効性が求められる場面だけでなく、口から薬が摂取できない場合にも使われています。

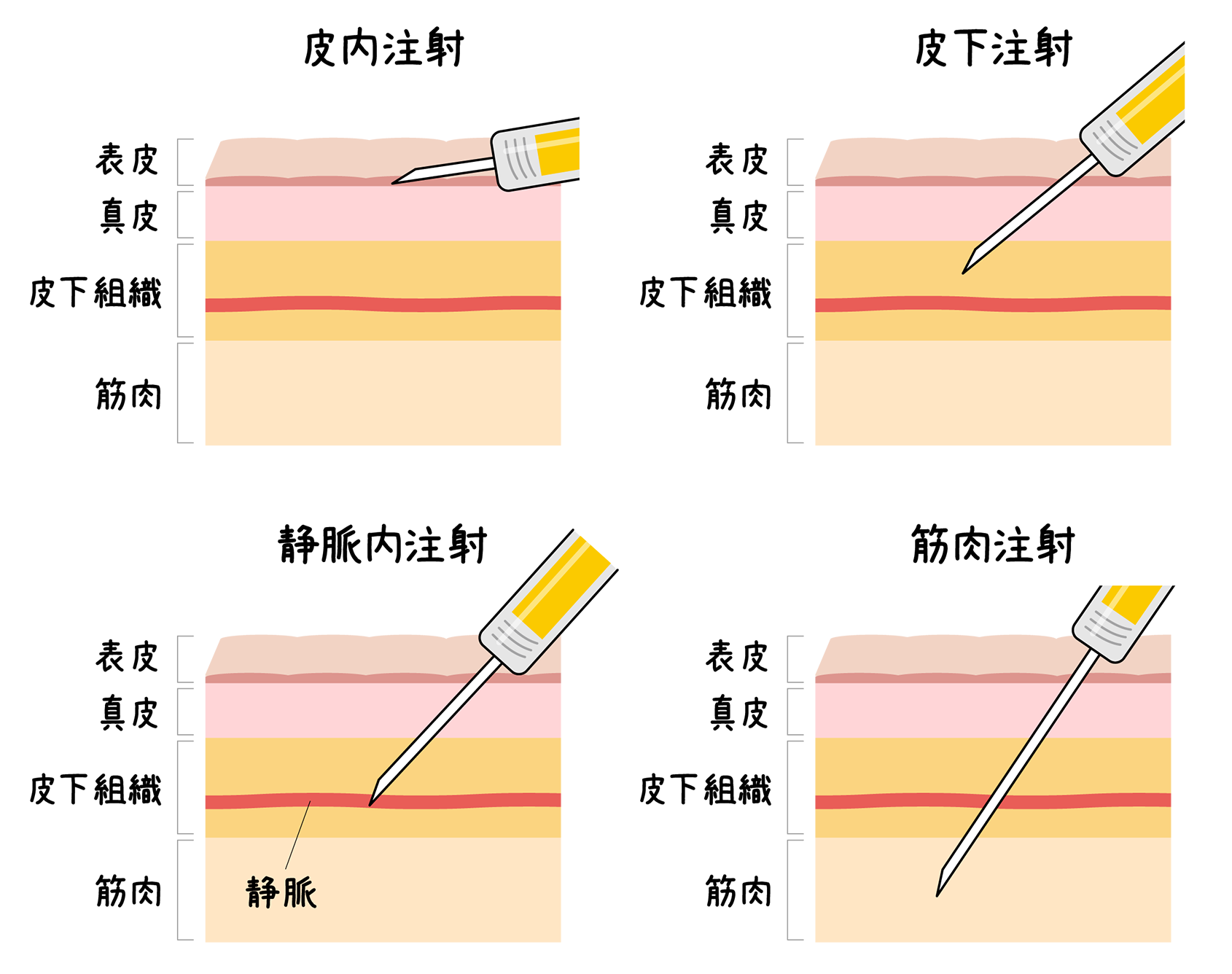

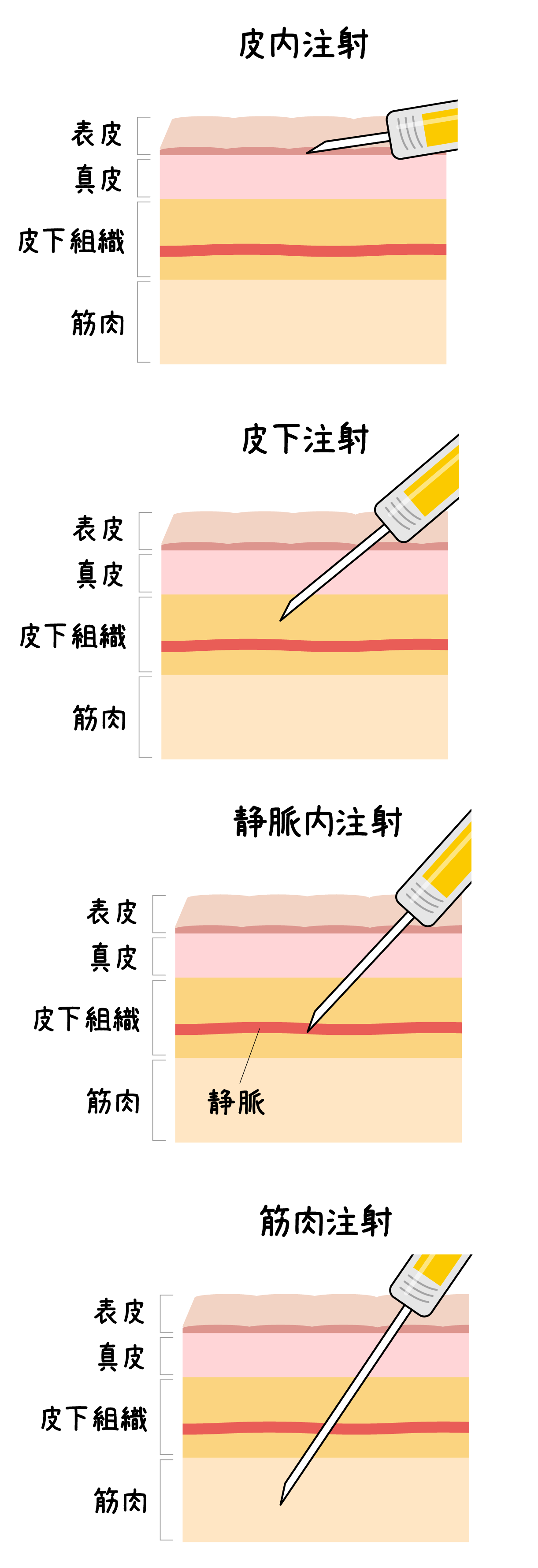

1注射

注射は薬の成分を体内に直接投与する方法で、即効性や確実な吸収が求められる場面で使用されます。消化管を通さず血液中に薬を届けられるため、飲み薬が使えない場合や迅速な効果が必要な救急医療などで活用されています。

注射の投与経路別の分類は下記のとおりです。目的や使用状況に応じて使い分けられます。

- 皮内注射:皮膚の浅い層に投与

- 皮下注射:脂肪層に投与

- 静脈内注射:血管に直接投与

- 筋肉注射:筋肉内に投与

- 皮内注射:皮膚の浅い層に投与

- 皮下注射:脂肪層に投与

- 静脈内注射:血管に直接投与

- 筋肉注射:筋肉内に投与

薬の効き目を長時間持続させるために、成分が徐々に放出される持続性注射剤や、皮下や筋肉に小さな製剤を埋め込むタイプの注射剤もあります。

糖尿病の治療に使われるインスリンなど、自己注射が可能な製剤は、近年、安全性や利便性を高めた製品が開発されています。ただし、使い方を誤ると副作用や事故につながるため、必ず医師や薬剤師の指示に従って使用しましょう。

2点滴

点滴は、静脈内に100ミリリットル以上の注射薬を少量ずつゆっくりと持続的に投与します。

主な目的は脱水状態の改善や水分・塩分の補給、手術前後の栄養管理、内服困難時の薬物投与、または注射薬の持続的投与などです。

急な体調不良で水分や食事が摂れないときや、おう吐や下痢による脱水症状が心配されるとき、高齢者や術後の栄養補給が必要なときなどに処方されます。

点滴は薬の成分や栄養分を一定速度で体内に届けられるため、血中濃度を安定させる治療にも適しています。抗菌薬や鎮痛薬、制吐薬などを持続的に投与することで、効果の即効性や持続性を高めることが可能です。

点滴は心臓や腎臓に負担がかかる場合もあるため、投与速度や液量は患者さまの状態に応じて慎重に管理されています。点滴中に痛みが出たり滴下スピードが遅くなったりするようであれば、すぐに医師や看護師へ報告してください。

薬の種類や剤形が多様な理由

薬には錠剤やカプセルだけでなく、貼り薬や塗り薬、注射などさまざまな種類や形があります。これは病気や症状、使う人の年齢や体質に応じて、できるだけ効果的に、かつ使いやすくなるように工夫されているためです。

例えば、胃酸によって効果が弱まる成分は、腸まで届いてから効く腸溶錠として製造され、吐き気がある人には飲まずに使える坐剤や注射剤が選ばれることもあります。このように薬の形には、きちんとした理由があるのです。

こうした工夫に加え、以下のように薬の使用を少しでも楽にするためのちょっとしたコツもあります。

- カプセル剤

下を向いて飲むと水に浮きやすくなり、喉をスムーズに流れやすくなる。 - 粉薬

あらかじめ少量の水を口に含んでから飲むと、苦味を感じにくくなる。

オブラートで包んで服用する場合は、スプーンに乗せて水にさっとくぐらせると、つるんと飲みやすくなる。 - 塗り薬

優しく塗り広げる「塗布」としっかり擦り込んで塗る「塗擦(とさつ)」という塗り方がある。 - テープ剤

はがすとき痛みを感じる場合は、お風呂の中ではがすと痛みが軽減されやすくなる。 - 点眼薬

ボトルの底を軽く押すと、1滴ずつ適量を出しやすくなる。

薬の使い方がわからない場合や、飲みにくい、使いにくいと感じている場合は一度薬剤師に相談してみてください。

薬の疑問や不安は医師や薬剤師に相談しよう

薬にはさまざまな種類や剤形があり、それぞれに意味があります。自分に合った使い方を知ることは、治療をスムーズに進めるうえでとても大切です。薬の飲み方がわかりにくい、不安を感じる、使いにくさを感じるなどの場合は、気軽に薬剤師に相談しましょう。

例えば、錠剤が飲みにくいときは、粉薬や液剤に変更できることがあります。皮膚がかぶれやすい人は、貼り薬の種類や使い方を見直すことで快適に使える場合もあります。薬によっては剤形の変更が可能なものもあるため、困ったときは専門家に相談することが大切です。

薬は正しく使ってこそ効果が発揮されます。自分自身や家族が使う薬について気になることがあれば、かかりつけの薬局で相談しましょう。

忙しくて薬局に行けないときや、ちょっとした不安をすぐに確認したい場合には、アイン薬局の公式アプリ「いつでもアイン薬局」をご活用ください。薬剤師にチャットやビデオ通話で気軽に相談できる「安心お薬サポート」で、薬の飲み方や不安な点をいつでもご相談いただけます※。薬局まで足を運ばなくて良いので、便利です。

※ご利用には「アイン薬局とつなぐ」のご登録が必要です。

機能説明

参考文献・資料

記事監修

石黒 貴子

薬剤師/薬剤師歴26年