処方薬から市販薬まで、薬は身近な存在ですが、心配になるのが副作用です。

薬の成分だけでなく、使用する人の体質や服用の仕方、その時々の体調によっても副作用が起こる頻度や症状は異なります。副作用が起こる仕組みと症状の例、よく耳にする副反応や薬害との違いなど、副作用に対する疑問にお答えします。

また、副作用が起きた場合の対処法や予防法など、「薬と副作用」に関してご紹介いたします。

目次

薬の副作用が起こる仕組み

薬には症状や病気に効果をあらわす「主作用」以外の作用が起こることがあり、これを「副作用」といいます。

例えば、かぜ薬や解熱鎮痛薬は服用すると眠くなることがあります。眠くなる作用は、くしゃみや鼻水を止めたり熱を下げたりする「主作用」ではないため、「副作用」と呼ばれます。

副作用は、薬が持つそれぞれの性質、薬の使用方法や飲み合わせ、薬を使用する人の体質などが影響して起こります。

なお、日本で医薬品の承認審査を行うPMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)やWHO(世界保健機関)では、副作用を以下のように定義しています。

| PMDAの 定義 |

薬機法(旧薬事法)によって承認された医薬品を適切に使用したにもかかわらず起こる有害な反応 |

|---|---|

| WHOの 定義 |

通常の使用量で起こる医薬品の意図しない有害な反応 |

薬の性質

薬には、期待する効果以外にもさまざまな薬が身体に及ぼす作用(薬理作用)があり、対象とする症状や病気が出ている身体の部位だけでなく、別の臓器や組織に作用することがあります。

例えば、解熱鎮痛薬は体内で炎症物質をつくり出す酵素の働きを抑える作用がありますが、この酵素の働きを抑えると胃粘膜が傷つきやすくなったり、出血しやすくなったりすることがあります。

薬の使用方法・飲み合わせ

薬は体内での一連の流れに基づいて設計されています。ほかの薬やサプリメント、飲食物などとの飲み合わせに注意し、正しい用法・用量を守らないと、薬の効果が強く出たり、逆に効果が薄れたりするなど、副作用が起こる原因となることがあります。

飲み薬は、服用したあと小腸や肝臓で分解されて薬の効果がある程度失われることを前提としています。

また、患部で薬が効くためには、薬の成分を運ぶ物質の助けが必要で、患部へうまく運んでもらうためには服用するタイミングが重要です。

個人の体質

薬は、吸収される量や分解される量をあらかじめ想定してつくられています。しかし、実際には体格や年齢などの個人差により、体内に吸収される量や効果が出るまでの時間などに違いが生じます。

この違いは、個人の体質や遺伝的要素などにも左右され、副作用の原因となることがあります。

また、人によっては薬が分解されるときに意図しない物質がつくられてしまう特異体質や、薬物に対するアレルギーなどが原因で、正しい用量でも副作用が起こる可能性もあります。

病気や身体の状態

薬の吸収や分解、体外への排出などによって体内で作用する薬の量の変化は、使用する人の身体機能や健康状態でも左右されます。

例えば、病気や体調不良などで肝機能が低下すると、分解される薬の量が減り体内の薬物量が増えることが、副作用を起こす一因となります。

また、腎臓は不要な薬を濃縮して体外に排出する役割があるため、体内の薬の量が増えると腎臓にとって大きな負担となり、薬剤性腎障害を起こす原因にもなります。

このように、病気や体調によっても薬の作用に影響を与え、副作用の原因となることがあります。

副反応や薬害との違い

副作用とよく似た言葉に「副反応」と「薬害」があります。どちらも医薬品を原因とする健康被害を意味する言葉ですが、副作用とは異なる点があります。

副反応とは

私たちの身体には、ウイルスや細菌などの病原体から身体を守る免疫機能があり、まだ感染したことがない病原体に対する免疫をつけるために、ワクチンによる予防接種が行われます。副反応とは、ワクチンを摂取したときに起こる免疫以外の反応を指します。

主な副反応は、注射を打った部位に起こる痛みや腫れ、発疹、発熱などですが、まれに薬物アレルギーによる過敏症など、重い副反応が起こる場合もあります。

薬害とは

薬の副作用による健康被害には、適正に使用しても防げないものや、不適切な使用で起こるもの、医薬品メーカーや医療機関のミスによるものなど、さまざまなケースがあります。

「薬害」に明らかな定義はありませんが、主に「防げたはずの健康被害が拡大し社会問題化」した場合などが「薬害」と呼ばれています。

薬害が起こるケース

- 医療現場での医薬品の不適正な使用によって起こる医療事故などが社会問題化したもの

- 医薬品メーカーや行政、医療機関のミスや対応の不手際が原因で起こる健康被害が社会問題化したもの

薬害は「防げたはずの健康被害」が拡大したものです。薬局ではこのような事態に至らないよう、副作用、相互作用、治療効果不十分などの患者さまの不利益を回避するべく、薬剤師が積極的に薬物治療に関与しています。

その結果、患者さまの不利益を回避できた事例を「薬局プレアボイド」として収集し公開しています。

プレアボイドとは、Prevent and avoid the adverse drug reaction (薬による有害事象を防止・回避する)をもとにした造語で、薬局薬剤師が薬学的ケアを実施したことで患者さまの不利益を回避、あるいは軽減できた事例のことです。

アイングループでは全国の薬局から年間約15,000件の事例を収集しており、ホームページで一部の事例を公開しています。ぜひご覧ください。

関連記事

薬の副作用による症状の例

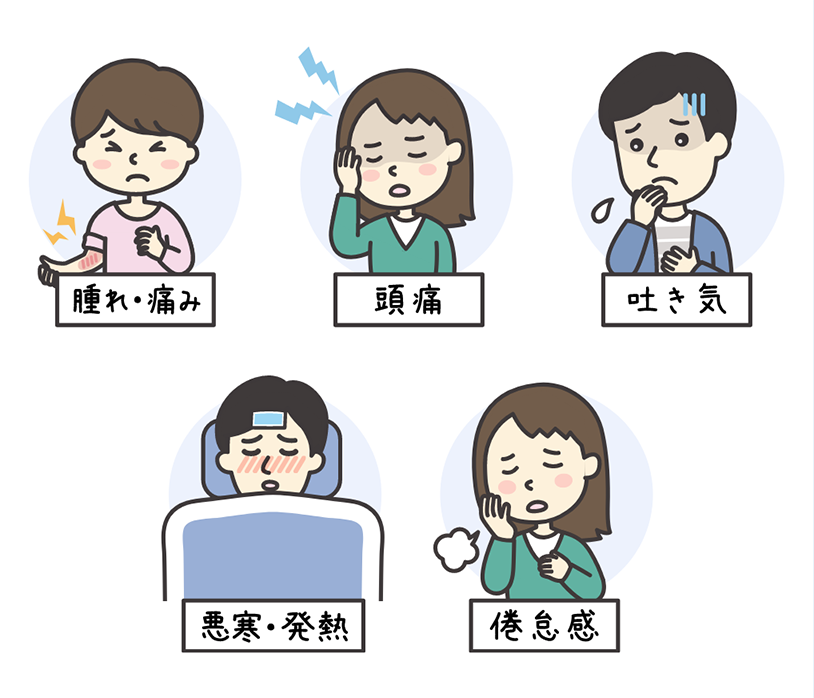

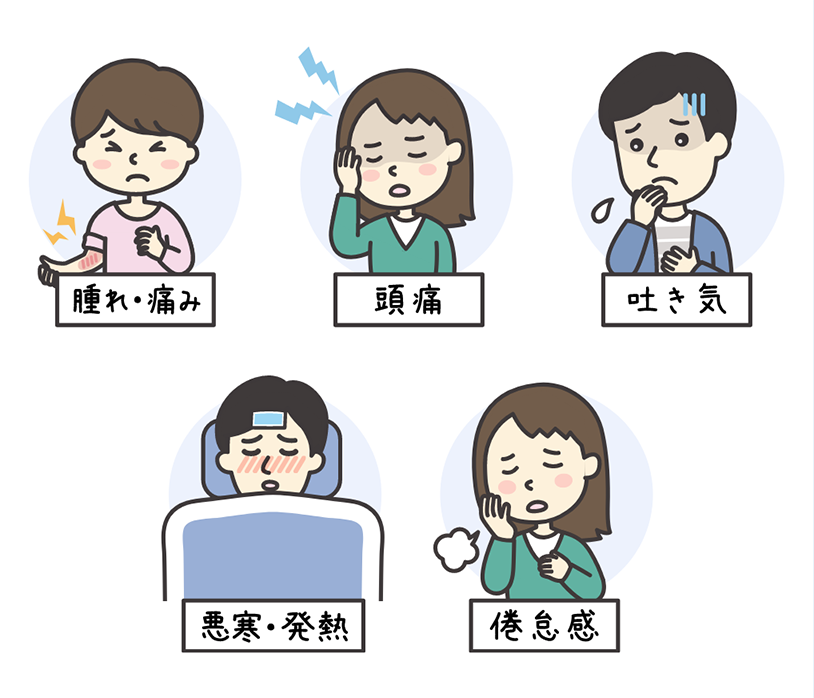

医薬品でよくみられる副作用には、頭痛、倦怠感(けんたいかん)、ふらつきやめまい、吐き気などがあります。

ほかにも一般的な症状として、眠気、口や喉の渇き、腹痛や下痢などがあります。

これらの副作用は身近な薬でも生じる可能性があるため、日ごろからよく理解しておくことが大切です。

例えば、吐き気は、主に脳の中枢神経への作用によるものと、胃など消化管の粘膜に対する刺激によるものの2種類あり、かぜ薬や解熱鎮痛薬、血圧降下薬などを服用した際に起こる場合があります。

また、眠気や倦怠感は、アレルギーの薬やかぜ薬、精神安定剤などを服用した際に、神経伝達物質に働きかけて脳の興奮を抑える作用によって生じることがあります。

副作用の症状例

副作用の症状例

医薬品でよくみられる副作用には、頭痛、倦怠感(けんたいかん)、ふらつきやめまい、吐き気などがあります。

ほかにも一般的な症状として、眠気、口や喉の渇き、腹痛や下痢などがあります。

これらの副作用は身近な薬でも生じる可能性があるため、日ごろからよく理解しておくことが大切です。

例えば、吐き気は、主に脳の中枢神経への作用によるものと、胃など消化管の粘膜に対する刺激によるものの2種類あり、かぜ薬や解熱鎮痛薬、血圧降下薬などを服用した際に起こる場合があります。

また、眠気や倦怠感は、アレルギーの薬やかぜ薬、精神安定剤などを服用した際に、神経伝達物質に働きかけて脳の興奮を抑える作用によって生じることがあります。

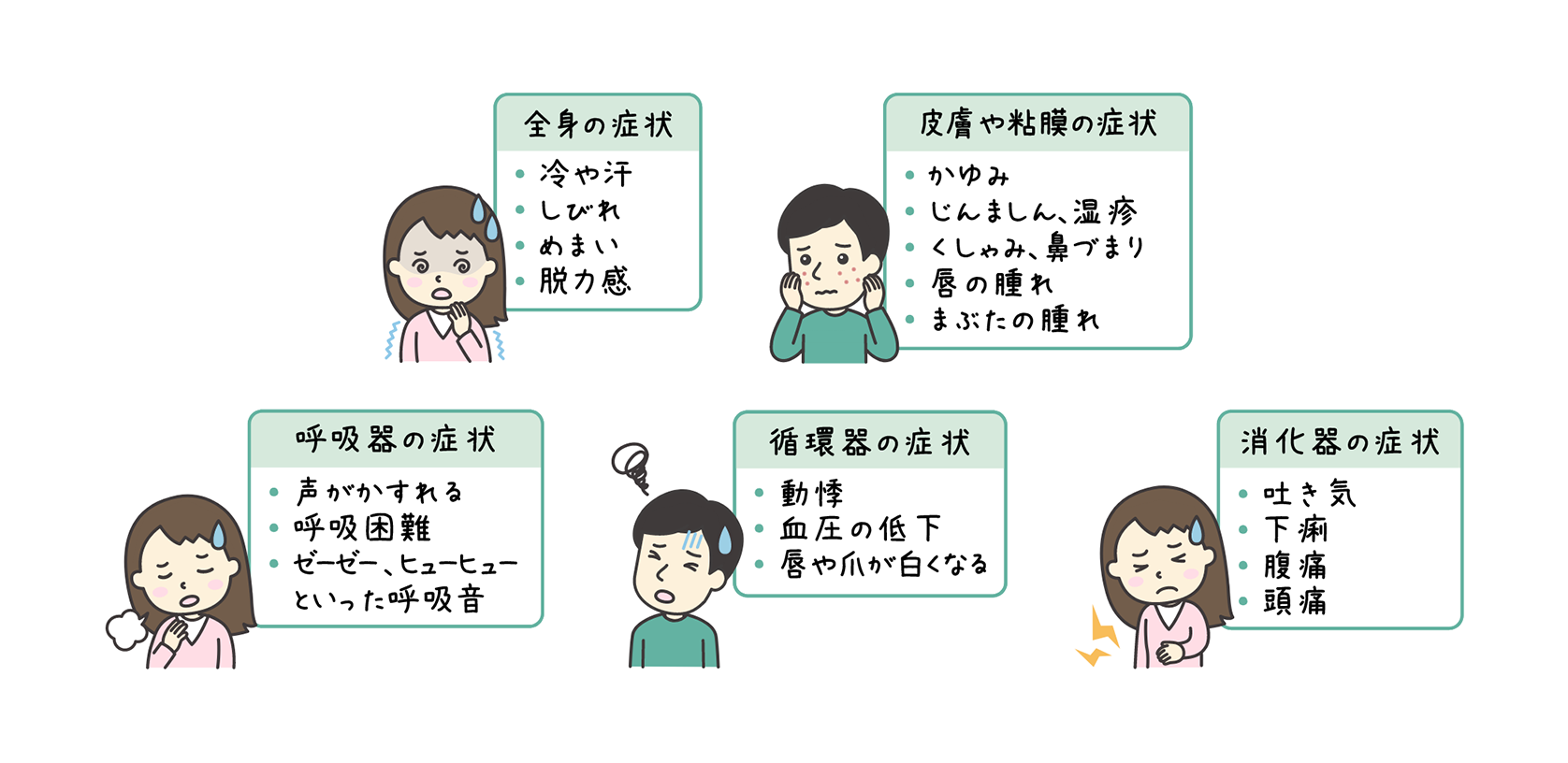

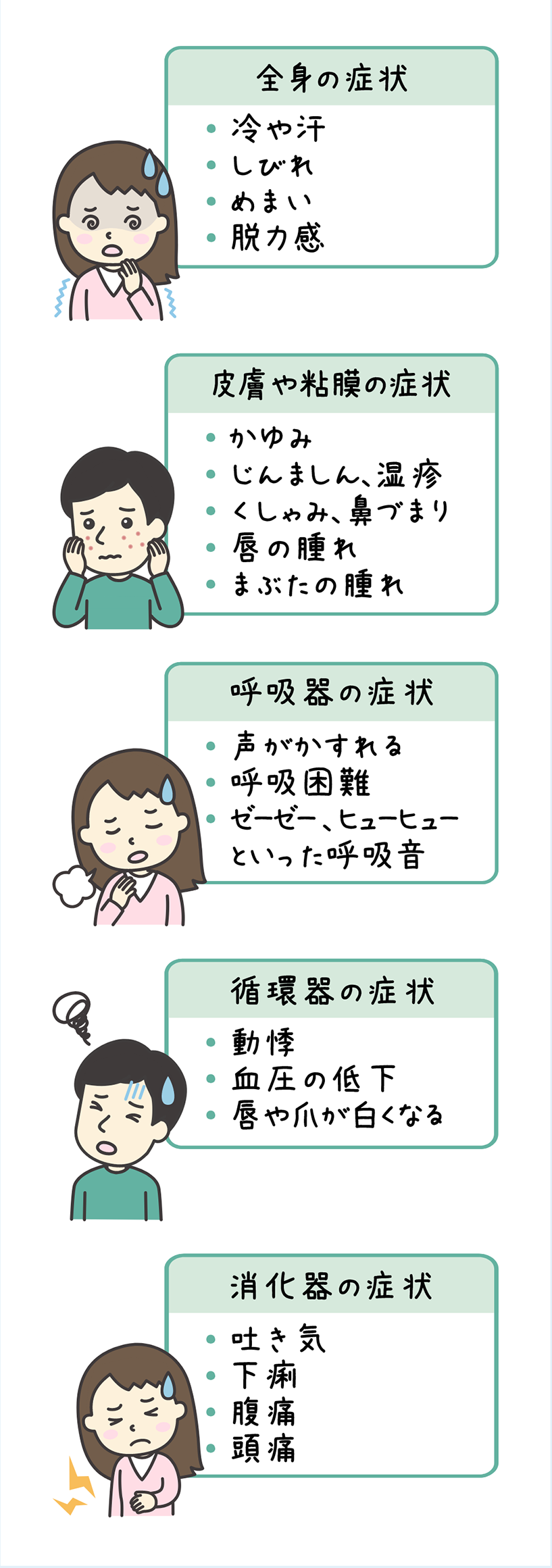

アナフィラキシーの症状とは

アナフィラキシーとは、医薬品やハチ毒、食品などが原因で起こるアレルギー反応による過敏症で、複数の臓器に同時、あるいは急激に起こる症状です。血圧の低下により意識がもうろうとして呼びかけに答えられないような状態をアナフィラキシーショックと呼びます。

医薬品によるアナフィラキシーの症状はほとんどの場合、薬を使用した直後から約30分以内に症状が現れます。はじめて使用する薬だけでなく、過去にアナフィラキシーを起こさなかった薬でも起こる場合があります。

アナフィラキシーの主な症状は以下のとおりです。

アナフィラキシーの主な症状の例

アナフィラキシーの主な症状の例

薬の副作用が起きたときの対処法

副作用にはさまざまな症状があり、人によって現れる症状は異なります。薬を使用していて少しでも体調に異変を感じたら、市販薬の場合はすぐに薬の使用を中止し、購入した薬局やドラッグストアの薬剤師、登録販売者などに相談してください。

処方された薬の場合は中止すると病状が悪化する恐れもあるため、速やかに処方した医師、または薬を受け取った薬局、薬剤師に相談をしましょう。

すぐに病院や薬局に行けない場合は、行政や公的機関の相談窓口※または都道府県の薬剤師会が開設している相談窓口に相談してください。

市販薬には薬の説明書が入っているので、医師や薬剤師に相談する場合は忘れずに持って行きましょう。

※ 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構「全国のくすり相談窓口」

薬の副作用に対する予防・対策法

薬を正しく使用していても副作用は起こることがありますが、あらかじめ薬や副作用の特徴を理解しておくことで防げる場合もあります。

また、重い副作用によって入院や治療が必要になった場合の備えについても押さえておきましょう。

使用する薬の副作用を確認しておく

薬局で処方される医薬品には説明書が添付されており、副作用についての注意事項も記載されています。薬を受け取る際に薬剤師が説明してくれるので、副作用の発現頻度や飲み合わせなどの注意すべき点について確認しておくと良いでしょう。

市販薬の場合は、購入する薬局やドラッグストアの薬剤師・登録販売者から、副作用について説明を受けましょう。処方薬、市販薬いずれの場合も、現在使用している薬やサプリメントがある場合は、医師や薬剤師などに必ず伝えてください。

公式アプリ「いつでもアイン薬局」の「お薬手帳」なら、処方薬だけでなく、市販薬やサプリメントの服用情報もまとめてスマートフォンで管理できます。いつでも持ち歩けるため便利です。

機能説明

副作用が出やすい人の特徴を把握しておく

副作用は、アレルギーがある方や肝臓や腎臓の機能が低下している高齢者、糖尿病など持病がある方に起こりやすくなります。

また、妊娠を望んでいる場合や妊娠中、授乳中の場合は、胎児や乳幼児に影響が出る可能性があるため、薬を使用する際は必ず医師や薬剤師などに相談しましょう。

家族に小さな子どもや高齢者がいる場合は、自分だけでなく家族の健康状態についても把握しておくと良いでしょう。

薬の飲み方をきちんと把握しておく

副作用のリスクは、誤った服用方法によって高まります。中でも用法・用量が守られずに起こる副作用は少なくありません。決められた服用方法と用量を守ることが原則です。

また、自分や家族の服薬状況に応じて、食事や飲み物のケアができるよう飲み合わせ・食べ合わせを把握しておきましょう。

自分で勝手に判断しない

処方薬の服用期間中に、「薬の効き目が悪い」「体調が悪くなった」などの理由で、市販薬や過去に処方されて残っている薬に自己判断で切り替えるのは避けましょう。自己判断で薬を変更してしまうと、副作用のリスクだけでなく病状の悪化を招く原因となります。

また、自己判断で薬の使用をやめてしまうと、治療に影響が生じるだけでなく、病気の長期化や悪化につながる恐れがあります。

薬の使用に関して気になることや不安がある場合は、自分で勝手に判断せず、必ず医師や薬剤師などに相談してください。

医薬品副作用被害救済制度について知っておく

処方薬や市販薬を問わず、薬を適切に使用したにもかかわらず、重い副作用が生じて入院や治療を余儀なくされた場合に、経済的な救済を行う「医薬品副作用被害救済制度」があります。

この制度では、PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)が窓口となり、重篤(じゅうとく)な医薬品副作用によって生じた入院や治療にかかる医療費・医療手当、後遺障害に対する障害年金・障害児養育年金、そして死亡した場合の遺族年金・遺族一時金・葬祭費用などが給付の対象となります。

薬の服用で不安を感じたら薬剤師に相談を

薬の副作用は、薬の性質や個人の体質など、さまざまな要素が複雑に作用して起こります。そのため、副作用が生じる可能性や症状の重さには個人差があります。また、発疹やかゆみなど軽い症状でもアナフィラキシーのような重い副作用の初期症状である可能性があるため、体調の異変を感じたときはすぐに医師や薬剤師などに相談しましょう。

使用する薬の特徴と副作用について理解しておくことで、未然に防げる副作用は少なくありません。

副作用や薬に関する疑問や不安は、アイン薬局へいつでもご相談ください。公式アプリ「いつでもアイン薬局」の「安心お薬サポート」を使えば、薬局まで足を運ばず、チャットやビデオ通話で薬剤師に薬や副作用について相談できます。※

※ご利用には「アイン薬局とつなぐ」のご登録が必要です。

参考文献・資料

記事監修

石黒 貴子

薬剤師/薬剤師歴26年