薬を飲んでいると気になるのが薬の飲み合わせ。組み合わせによっては薬の効果が弱まることもあれば、逆に効果が強まって副作用が現れることも。

これを「医薬品の相互作用」といい、一緒に飲んではいけない薬の組み合わせや注意が必要な組み合わせがあります。また、飲み物や食べ物、サプリメントとの相互作用にも注意を払う必要があります。

今回は、注意が必要な飲み合わせや具体例、さらには相互作用を防ぐための方法について詳しく解説します。

目次

薬の飲み合わせ・食べ合わせによって起こる「相互作用」とは

「相互作用」とは、2つ以上のものが互いに働きかけ、影響し合うことを指します。薬の飲み合わせや飲み物、食べ物などによって薬の効果に影響を及ぼす現象を「医薬品の相互作用」と呼びます。

薬の効果が出てから排せつされるまでの、一連の流れや時間は薬によって異なるため、一般的に薬は服用方法が医薬品ごとに定められています。しかし、別の薬や飲み物、食べ物などによってこの流れや時間が乱されてしまうことがあり、その結果、薬の効果が弱くなったり、逆に効果が強くなりすぎたりして副作用が現れてしまいます。

避けるべき薬の飲み合わせの例

薬の相互作用が懸念される組み合わせには、原則として同時に使用してはいけない「併用禁忌」と、医師や薬剤師の管理監督のもとで注意して使用すべき「併用注意」に該当する飲み合わせがあります。

治療効果を高めるために似た作用を持つ薬が処方されることもありますが、病状によって処方が異なるため、自己判断で併用することは禁物です。

併用禁忌とされている例

「併用禁忌」とは、同時に使用すると強い副作用が起きたり、治療効果が損なわれたりする恐れのある組み合わせです。同じ症状に使用される薬の重複など、以下のような組み合わせが併用禁忌とされています。

| 併用禁忌の薬の組み合わせ | 相互作用による症状 | |

|---|---|---|

| 血圧降下薬(ACE阻害剤) | そのほかの血圧降下薬(レニン阻害剤) |

|

| 不眠症治療薬(スボレキサント) | 抗菌薬(クラリスロマイシン) |

|

併用注意とされている例

薬局やドラッグストアなどで手軽に購入できる市販薬の中にも飲み合わせに注意すべき組み合わせがあります。

同時に使用すると効果が弱まったり、同じ作用や成分を持つ薬が重複することで効果が強くなりすぎたり、副作用が出やすくなる恐れがあります。処方薬と市販薬の飲み合わせにも注意が必要です。

| 併用注意の薬の組み合わせ | 相互作用による症状 | |

|---|---|---|

| 解熱鎮痛薬 |

|

|

| 解熱鎮痛薬(ロキソプロフェンなど) |

|

|

| 便秘薬(酸化マグネシウム) |

|

|

類似する効果がある薬の例

複数の医療機関にかかる機会が多くなると、使用する薬の種類も増え、同じ作用の薬が重複して処方されることがあります。その結果、薬の効き目が強まり、副作用による健康被害のリスクが高まります。

| 類似する効果がある薬の組み合わせ | 相互作用による症状 | |

|---|---|---|

| 解熱鎮痛薬(ロキソプロフェンなど) |

|

|

| 抗アレルギー薬(抗コリン作用) |

|

|

| 血圧降下薬(カルシウム拮抗薬、ACE阻害剤など) |

|

|

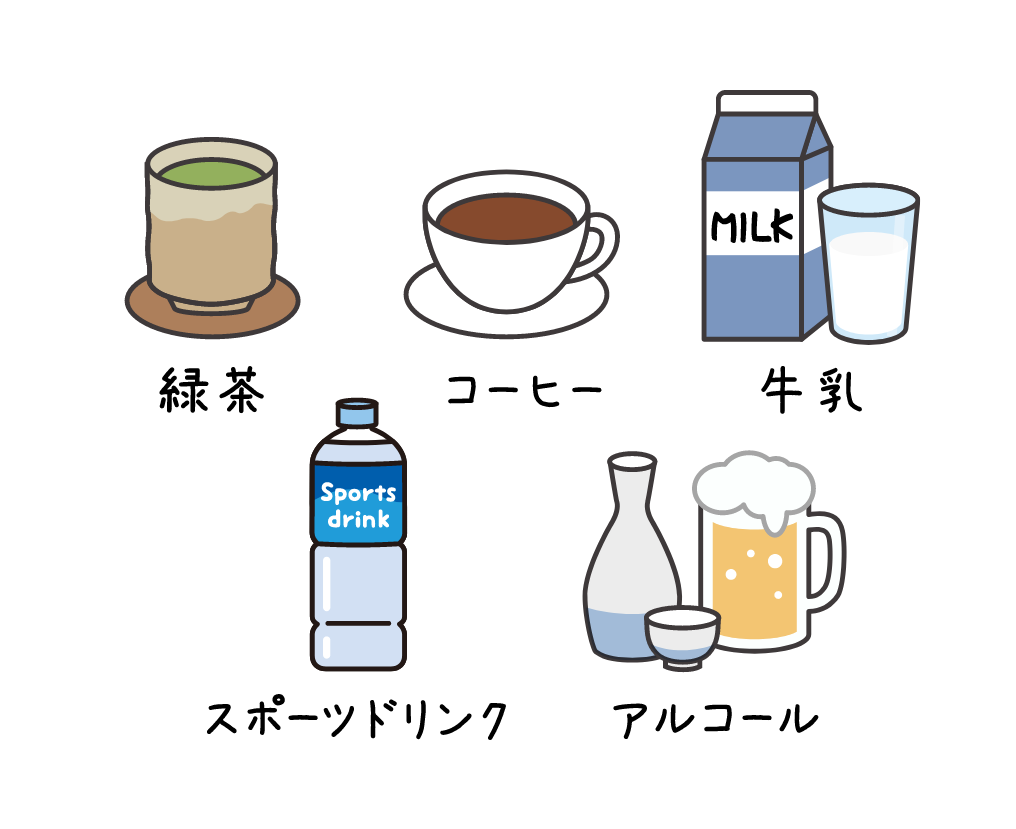

薬を飲む際に注意すべき飲み物の例

薬は水かぬるま湯で飲むのが原則です。それ以外の飲み物で服用すると、飲料に含まれる成分が薬の効果に影響することがあるため注意が必要です。

また、スポーツドリンクや経口補水液にはブドウ糖、ナトリウム、カリウムが含まれているため、高血圧や糖尿病、腎臓病の方は飲むことを避けるか、必要に応じてかかりつけ医に相談してください。

| 飲料 | 医薬品 | 相互作用による影響 |

|---|---|---|

| 緑茶、コーヒー(カフェイン含有飲料) |

|

|

| 牛乳 |

|

|

| 酒類(アルコール) |

|

|

| スポーツドリンク |

|

|

関連記事

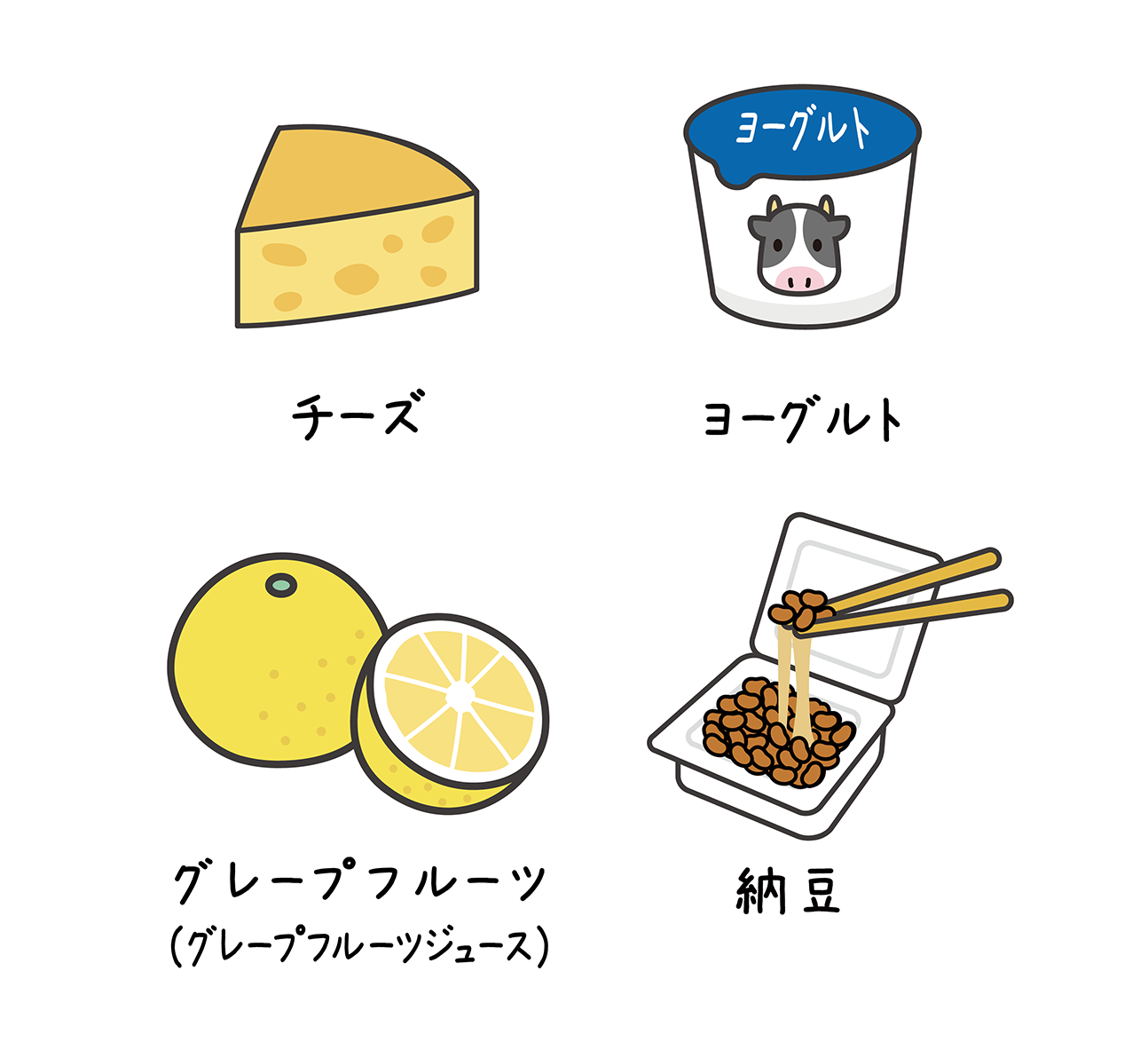

薬を飲む際に注意すべき食べ物の例

食品の中にも薬との飲み合わせに注意が必要なものがあります。一部の薬はチーズに含まれるチラミンという成分の濃度を高めて頭痛や顔面の紅潮(顔が赤くなる)などを引き起こす可能性があります。

また、ヨーグルトやグレープフルーツ(ジュース含む)は薬の効果に影響を与え、納豆に含まれるビタミンKは抗血栓薬の効果を弱めます。

| 食品 | 医薬品 | 相互作用による影響 |

|---|---|---|

| チーズ |

|

|

| ヨーグルト |

|

|

| グレープフルーツ (ジュース含む)※ |

|

|

| 納豆 |

|

|

※ 薬の効果に影響を与える成分は果皮に多く含まれるため、果皮を使用したマーマレードにも注意が必要です。

薬とサプリメントの飲み合わせにも注意が必要

サプリメントの栄養成分によって薬の効果が変化したり、健康被害が生じてしまうことがあるため、注意が必要です。

| サプリメント | 医薬品 | 相互作用による影響 |

|---|---|---|

| ビタミンC |

|

|

| ビタミンD |

|

|

| 葉酸 |

|

|

薬の相互作用を防ぐには

薬の相互作用が起こる要因はとても多く、まだ知られていない組み合わせも存在しています。相互作用による健康被害を防ぐためには、決められた用法・用量をきちんと守ることが大切です。

処方された薬を使用している間は、市販薬やサプリメントの使用をなるべく避けて、食品や飲料との飲み合わせが気になる場合は、医師や薬剤師に相談しましょう。

医師や薬剤師に相談する

いま飲んでいる薬との飲み合わせや食べ合わせに疑問や不安がある場合は、医師または薬剤師に相談しましょう。また、薬を受け取る薬局はなるべく一か所に決めて、「かかりつけ薬局」にしておくことも大切です。

お薬手帳に記載のない、ほかの薬局で処方された薬や市販薬、サプリメントなどを使用しているときは、薬を受け取る前に薬剤師に伝えておきましょう。

お薬手帳を活用する

お薬手帳を活用することで、いま飲んでいる薬だけでなく、これまでに処方された薬やアレルギーの有無、副作用が起こった履歴などを医師や薬剤師が確認でき、安全かつ効果的な治療や処方を受けることができます。お薬手帳がきっかけで処方(薬の種類や用法・用量)が変更になることがあり、治療をより安全かつ効果的に進めていくことができます。

また、いつもとは違う薬局で薬をもらうとき、長期の旅行や出張、引越しをしたときなどもお薬手帳があれば安心です。薬を安全に使用するために、ぜひお薬手帳を活用ください。

アプリを活用して薬を安全に服用しよう

公式アプリ「いつでもアイン薬局」の「お薬手帳」なら、スマートフォンで薬の管理ができ、いつでも持ち歩けるため便利です。

処方薬だけでなく、市販薬やサプリメントも登録可能。服薬アラーム付きなので、薬の飲み忘れも防止できます。

さらに「安心お薬サポート」を使用すればチャットやビデオ通話で薬についての疑問や飲み合わせ・食べ合わせの不安を気軽に薬剤師に相談することができます※。

※ ご利用には「アイン薬局とつなぐ」のご登録が必要です。

参考文献・資料

記事監修

石黒 貴子

薬剤師/薬剤師歴26年