インフルエンザは、インフルエンザウイルスによって引き起こされる感染症で、大きくA型とB型に分けられます。かつては冬季に流行するイメージが強い病気でしたが、近年では季節を問わず感染が広がる傾向がみられます。今回は、インフルエンザの感染予防、そして感染してしまった場合の早期対処法をご紹介します。

目次

インフルエンザの症状

インフルエンザの症状は、かぜと比べて急に現れるのが特徴です。38℃※1以上の高熱や強い悪寒、全身のだるさに加えて、関節痛や筋肉痛が出ることもあります。さらに、吐き気や下痢といった消化器に症状が出ることも少なくありません。

ごくまれに、微熱や発熱をほとんど伴わない軽症例もみられます(「隠れインフルエンザ」と呼ばれることもありますが、正式な医学用語ではありません)。また、仕事中や外出先で突然寒気におそわれ、体調が一気に崩れる場合もあるため注意が必要です。

| インフルエンザ | かぜ | |

|---|---|---|

| 発症の仕方 |

|

|

| 発熱 |

|

|

| 症状 (発熱以外) |

|

|

インフルエンザの症状は大人と子どもで違う?

インフルエンザの症状は、大人と子どもで現れ方に違いがあります。大人は、強いだるさや関節の痛み、38℃※1以上の高熱が目立ちます。

一方、子どもは高熱に加えて、吐き気や下痢といった消化器の症状が出やすい点が特徴です。さらに、生後6か月から5歳の場合、まれに熱性けいれんの発症や、中耳炎や肺炎などの合併症につながるケースもあるため、特に注意が必要です。

※1 平熱によって個人差があります。

インフルエンザの症状が出たらどうすべき?

インフルエンザの症状が出たときに、どの段階で病院に行くべきか、自宅での療養中はどんなことに気をつけるべきか、判断に迷う人も多いのではないでしょうか。あらかじめ目安を知っておくと受診のタイミングを逃さず、安心して療養できます。

病院に行くタイミング

インフルエンザが疑われるとき、受診のタイミングはとても大切です。なぜなら発熱してすぐの段階では、検査をしても正しい結果が出にくいことがあるためです。そのため、一般的には発症から12〜48時間以内を受診する目安としてください。また、抗インフルエンザ薬の効果を十分に得るためには、発症から48時間以内の受診・治療開始が推奨されています。

ただし、強いだるさや高熱が続く場合、呼吸が苦しい場合、あるいは乳幼児や高齢者など重症化のリスクが高い方は、ためらわず早めに受診しましょう。

受診先を選ぶときは、まずかかりつけ医や小児科などふだんから診てもらっている医療機関に電話で相談すると良いでしょう。

妊娠中の方は、かかりつけの産婦人科医に連絡をすると受診可能な医療機関を紹介してもらえることがあります。呼吸が苦しい、意識が朦朧(もうろう)とするなど症状が重いときは、すぐに救急要請をして、必ずインフルエンザの疑いがあることを伝えるようにしましょう。休日や夜間で受診が難しいときには、地域の休日・夜間診療所や救急相談窓口を利用するのもひとつの方法です。

自宅で療養するときのポイント

インフルエンザと診断された場合、自宅での安静と療養が基本となります。十分に休養をとることで、重症化を防ぎ、感染を広げないようにすることが大切です。

(1)水分・栄養補給をする

インフルエンザでは高熱や下痢、おう吐があると身体の水分が失われやすく、脱水症状につながることがあります。特に乳幼児や高齢者は、体内の水分を保持する力が弱く、喉の渇きを感じにくいため注意が必要です。

水分は一度に多量ではなく、少量をこまめに摂ることが大切です。成人の場合、1日に必要な水分量は2.5リットルといわれています。そのうち、約1.2リットルを飲み物から摂取することが推奨されています。喉の渇きを感じる前に、少しずつ水分を摂るように心がけましょう。

もし、食欲不振などで食事が十分に摂れないときには、経口補水液がおすすめです※2。経口補水液は糖分が控えめで、塩分や電解質をバランスよく含んでいるため、水分とエネルギーを効率よく補給できます。いざというときのために常備しておくと安心です。

※2 高血圧や糖尿病、腎臓病などの持病をお持ちの方は、経口補水液を飲めない場合があります。あらかじめ医師や薬剤師へご相談ください。

(2)屋内の湿度管理をする

インフルエンザウイルスは乾燥した環境で活発に増えるため、屋内の湿度を適切に保つことが大切です。特に空気が乾燥しやすい時季は、加湿器や濡れタオルを活用して、湿度を50~60%に保つようにしましょう。湿度を保つことで、ウイルスの活動を抑えるだけでなく、喉や鼻の粘膜の乾燥を防ぎ、感染に対する抵抗力を高める効果も期待できます。

(3)とにかく安静にする

インフルエンザにかかったときは、身体をしっかり休めることが早期回復につながります。熱がある状態で無理をして動くと身体に大きな負担がかかり、回復が遅れる原因になります。

症状がつらいときは布団で横になり、静かに過ごすことを優先しましょう。睡眠をしっかりとることで体力の回復を助け、免疫力も高まります。特に子どもや高齢者は無理をしないよう、周囲がサポートしてあげることが大切です。

(4)周囲への感染を防ぐ

インフルエンザは、自宅で療養することで家族にうつしてしまうリスクがあります。そのため、周囲への感染を防ぐ工夫が欠かせません。せきやくしゃみが出るときは必ずマスクを着用し、こまめな手洗いやアルコール消毒を行いましょう。

使用後のマスクはウイルスが付着している可能性があるため、ほかの人が触れないよう袋に入れてから速やかに処分することが大切です。食器やタオルなどは共用せず、別々にしましょう。

また、療養中はできるだけ家族と部屋を分けるようにし、定期的に屋内の空気を入れ替えましょう。こうした小さな工夫の積み重ねが、家庭内での感染を防ぎ、安心して療養を続けることにつながります。

(5)解熱剤の使い方に注意する

解熱剤は発熱によるつらい症状をやわらげ、安静に過ごしやすくするために使われますが、使用する際にはいくつかの注意点があります。

解熱剤は熱の高さだけで判断せず、身体の全体的な状態をみて判断しましょう。体のつらさをやわらげて休みやすくするための薬として考えることが大切です。たとえ38℃以上の高熱でも、元気があって水分もきちんと摂れている場合は、無理に使用する必要はありません。逆に熱がそれほど高くなくても、強いだるさや頭痛などでつらいときには使用して構いません。

解熱剤を使用する際は、成分にも注意が必要です。特に、小さな子どもや妊婦は使用できない成分があるため、わからない場合は薬剤師や登録販売者に確認してください。アスピリン(サリチル酸系)やジクロフェナクナトリウムなどの成分は、まれにインフルエンザ脳症を悪化させる可能性があるため、15歳未満は使用を避ける必要があります。

また、市販薬と処方薬を組み合わせての使用も避けましょう。すでに病院で処方された薬がある場合、市販薬を併用すると成分が重複し、過量摂取につながるおそれがあります。必ずかかりつけ医や薬剤師に相談してください。用法・用量を必ず守り、自己判断による使用は控えましょう。

インフルエンザの検査と治療

インフルエンザは症状の現れ方によって、かぜかインフルエンザか判断することが難しい場合があります。そのため、医師による診断と、症状に応じた治療を受けることが大切です。

検査方法

インフルエンザの検査キットを使用すると、15分前後で結果が出ます。ただし、発症した直後は検出感度が高くなく「陰性」になることがあるため、多くの医療機関では発症から12~48時間以内に検査するよう推奨しています。

なお、発熱からの時間に関係なく、インフルエンザにかかっていても検査では「陰性」と出ることもあります。これを「偽陰性」といいます。

治療薬

治療には、ウイルスの増殖を抑える抗インフルエンザ薬が使われます。薬の種類には内服薬、吸入薬、点滴薬の3つがあり、症状や体調に合わせて医師が選びます。

さらに体力の消耗を抑え、回復を早めるために対症療法も行われます。例えば、発熱には解熱鎮痛薬、鼻水や鼻づまり、くしゃみには抗ヒスタミン薬といったように症状ごとに薬が処方されます。

学校や職場は何日休めば良い?

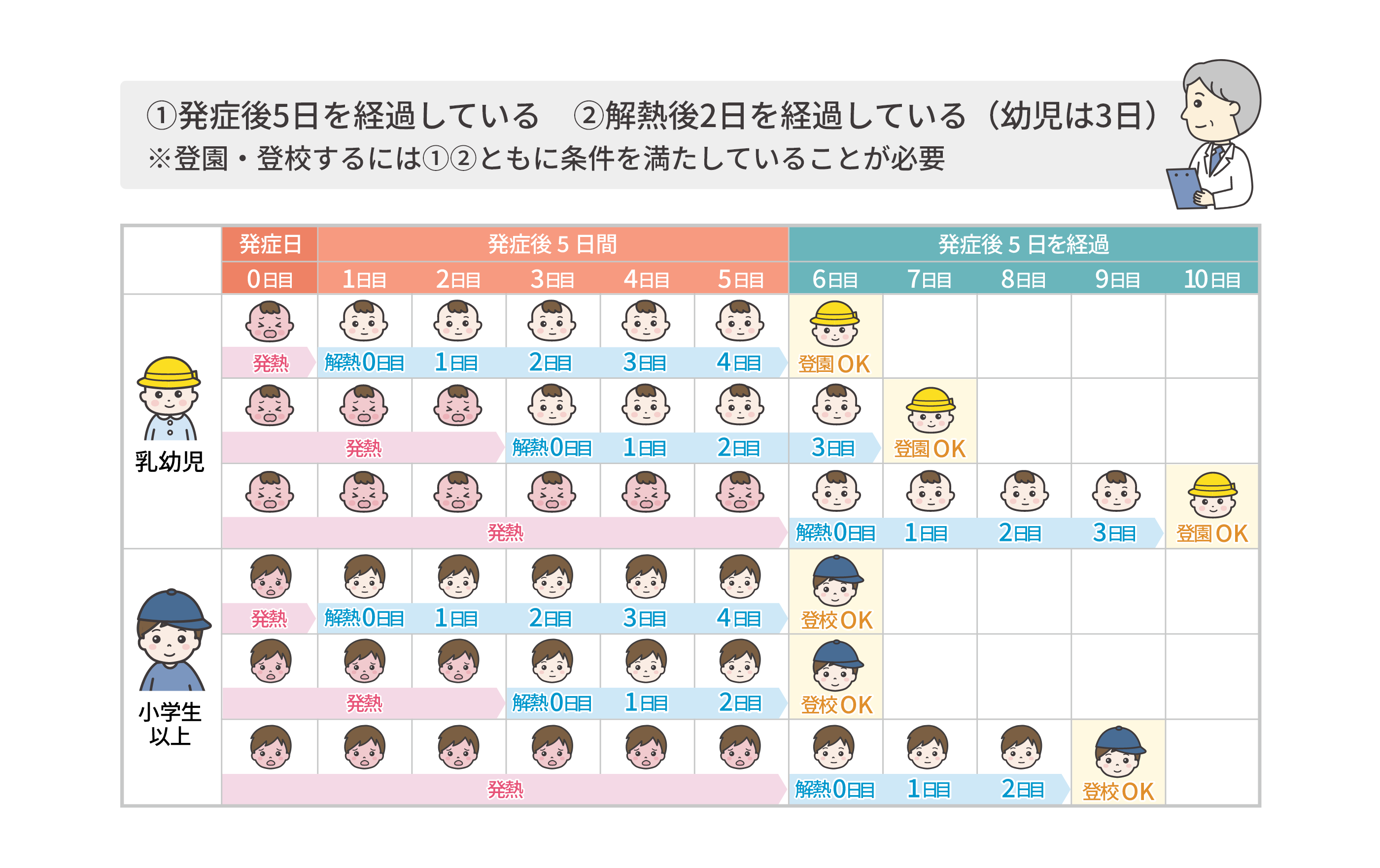

学校保健安全法では、「発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで」をインフルエンザの出席停止期間としています※3。

職場でもこれに準じたルールを定めていることが多いでしょう。発症前日から発症後3~7日間は鼻や口からウイルスを排出し、発症3日目前後は最も感染力が強いとされています。

※3 乳幼児の登園については「発症後5日を経過し、かつ、解熱後3日を経過するまで」とされています。

症状が軽くなったらすぐ外出しても良い?

インフルエンザは、症状が落ち着いてもウイルスが身体にとどまっているため、しばらくは、せきやくしゃみで外へ排出されることがあります。熱が下がったからといってすぐに外出してしまうと、周囲に感染を広げる恐れがあります。

そのため、学校保健安全法などで定められた出席停止期間を守り、感染拡大を防ぐ意識を持つことが大切です。

インフルエンザにかかったら注意したい合併症

インフルエンザでは、さまざまな合併症(インフルエンザが原因で引き起こされる別の疾患)が起こることがあります。合併症が起こると、入院が必要になる場合や重症化するリスクが高まります。

中耳炎

耳の痛みや耳垂れ(耳の穴から出てくる分泌物のこと)などの症状が起こります。特に小児は身体が小さいため、鼻から侵入したウイルスが耳に入り込みやすく、大人と比較して中耳炎にかかりやすいといわれています。

副鼻腔炎(ふくびくうえん)

鼻水が鼻の裏側(副鼻腔)にたまり、鼻や頭の痛み、膿のような黄色い鼻水が生じます。

肺炎

ウイルスが肺などの下気道にまで入り込むことで起こります。特に、免疫力や抵抗力が弱い方、呼吸器系の持病がある方は急に悪化することがあります。息が切れる、唇が紫色になっているといった様子がみられたら、すぐに医療機関を受診してください。

脳症

高熱が続く、けいれんしている、意識がなくなりぐったりしている場合は、すぐに医療機関を受診してください。

小児においては、一部の解熱剤を使用すると、インフルエンザ脳症を引き起こす可能性が高くなります。20歳以下の人に多いものの、年齢を問わず起こる可能性があるため、自己判断はせずに必ず医師に相談しましょう。

インフルエンザの予防法

インフルエンザにかかると、高熱や強い倦怠感などのつらい症状が続くだけでなく、職場や学校、家族など周囲に感染を広げるリスクも高くなります。そうしたリスクを減らすためにも、感染しないように予防を意識することが大切です。

ワクチンを接種する

インフルエンザの予防で最も有効とされているのがワクチン接種です。ワクチンは感染そのものを完全に防ぐことはできませんが、発症を抑える効果がある程度認められており、重症化や合併症発症のリスク軽減も期待できます。

ワクチンの効果は、接種後2週間から5か月ほど続くといわれています。特に、65歳以上の高齢者や持病のある方、小さなお子さま、妊娠中の方は重症化のリスクが高いため、毎年のワクチン接種が推奨されています。実際に65歳以上の高齢者では、インフルエンザによる死亡率が約80%低下するという報告もあります。

また、子ども(2歳~19歳未満)の場合、直接鼻の中へ噴霧するタイプのインフルエンザワクチンがあります。注射が苦手という方にとっては、負担の少ない接種方法です。

日常生活でできる予防を行う

インフルエンザの予防には、感染対策と免疫力の向上も重要です。感染対策としては、うがいや手洗い、マスクの着用が挙げられます。

ウイルスが付着した手で鼻や口などの粘膜を触ると感染する可能性が高くなるため、手指は清潔にしましょう。

免疫力を高めるためには、食事、運動、睡眠が重要です。本来、身体にはウイルスから身を守る免疫力が備わっていますが、疲れ、睡眠不足、ストレスなどが蓄積すると低下してしまいます。栄養バランスの良い食事、適度な運動、質の良い睡眠を心がけ、免疫力を高めていきましょう。

インフルエンザの症状を正しく知って早めの対応を

重症化や感染拡大を防ぐためには、インフルエンザについて正しく理解し、気になる症状が出たときには早めに医療機関を受診しましょう。受診後も医師の指示を守り、回復に努めることが大切です。

インフルエンザによる高熱や身体のだるさで、薬局での待ち時間がつらいことも。そこでおすすめなのが、公式アプリ「いつでもアイン薬局」の活用です。

「処方箋送信」を活用すれば、薬局での待ち時間を短縮できます※4。

簡単操作で、処方箋画像を薬局へ送信。薬ができたらアプリでお知らせいたします。

また、「安心お薬サポート」を活用すれば、解熱剤の使い方など不安なことがある場合に、ビデオ通話やチャットを使って薬剤師に気軽に相談できます※5。

薬局まで足を運ばなくて良いので、便利です。

※4 処方箋の有効期限内〔発行日を含めて原則4日間〕に原本のご提出が必要です。電子処方箋の場合は処方内容(控え)を撮影してください。電子処方箋対応薬局は、薬局選択時もしくは薬局検索画面から確認できます。

※5 ご利用には「アイン薬局とつなぐ」のご登録が必要です。

参考文献・資料

記事監修

野原 弘義

精神科医/産業医

2014年 慶應義塾大学医学部卒業。

2016年 慶應義塾大学医学部 精神神経科学教室 入局。

2018年 製薬会社の統括産業医に就任し、大手金融企業や広告代理店企業などの産業医を務める。

2023年 アインファーマシーズ統括産業医に就任。

スタートアップ企業の産業医にも注力しながら、生活習慣病とメンタルヘルスの方への夜間診療を行うMIZENクリニック市ヶ谷麹町の院長として日々診療に従事している。