「最近、血圧が高めかも…」「健康診断で血圧に悪い判定が出てしまった」このように血圧について不安になっている方も多いのではないでしょうか。

高血圧は自覚症状が少ないため「サイレントキラー」と呼ばれ、知らぬ間に身体にダメージを与えている可能性があります。そのままにしておくと脳卒中や心筋梗塞などの重大な病気につながることもあります。

そこで今回は、そもそも高血圧とは何か、どんな症状があるのか、塩分の取りすぎやストレスなどによる原因について詳しくご説明します。

さらに、毎日の食事や運動で実践できる予防法や改善策、薬との上手な付き合い方までご紹介します。

目次

高血圧とは?

高血圧とは、血圧が慢性的に基準値よりも高い状態を指します。日本では約4,300万人、国民の約3人に1人が高血圧とされており、非常に身近な病気です。

高血圧を放置するとさまざまなリスクがあるため、まずは自分の血圧がどのような状態にあるのかを知ることが重要です。

ここでは、血圧の基本的な知識と、どのような状態が高血圧とされるのか、その基準値について詳しく解説します。

血圧とは

血圧とは、心臓が血液を全身に送り出す際に、血液が血管の壁を押す力のことで、水銀柱ミリメートル(mmHg)という単位※で表されます。

血圧は通常、2種類の数値を測定します。

| 上の血圧 (収縮期血圧・最高血圧) |

心臓が収縮して血液を動脈に送り出すときの、血管にかかる圧力で最も高い数値 |

|---|---|

| 下の血圧 (拡張期血圧・最低血圧) |

心臓が拡張して血液を取り込み、次の収縮に備えているときの血管にかかる圧力で、最も低い数値 |

| 上の血圧 (収縮期血圧・最高血圧) |

心臓が収縮して血液を動脈に送り出すときの、血管にかかる圧力で最も高い数値 |

|---|---|

| 下の血圧 (拡張期血圧・最低血圧) |

心臓が拡張して血液を取り込み、次の収縮に備えているときの血管にかかる圧力で、最も低い数値 |

血圧は、高すぎても低すぎても身体に不調をきたす可能性があります。高すぎる状態(高血圧)が続くと、血管に常に大きな圧力がかかります。

これを例えると、ゴム製のホースに強い水圧がかかり続けるようなものです。新品のホースは弾力があり、押しつぶしてもすぐに元の形に戻りますが、長年使い続けると次第に弾力を失い、ゴムのひび割れや、内側が硬くなります。

血管も同じように、高血圧の状態が続くと柔軟性を失い、血管が硬く、もろくなります(動脈硬化)。進行すると、心臓病や脳卒中などのリスクを高めます。

一方、低すぎる状態(低血圧)では、身体のすみずみまで血液がしっかり届かなくなります。そのため、急に立ち上がったときのめまいやふらつき、疲れやすさなどの症状が出ることがあります。

したがって、血圧を正常範囲に保つことで、心臓や血管の負担が少なく、全身に血液がバランス良く届きます。

※「水銀柱mmHg(ミリメートル・エイチジー)」は血圧の単位で、水銀を何mm押し上げるかを表します。

高血圧の基準値

自分の血圧がどの程度なのかは、医療機関で測定する「診察室血圧」、家庭用血圧計を用いて自宅で測定する「家庭血圧」でも把握できます。

診察時は緊張などの影響で一時的に血圧が高くなることがあるため、家庭血圧のほうが日常の状態をより正確に反映すると考えられています。

また、日本高血圧学会の「高血圧治療ガイドライン2019」では、血圧値のレベルは以下のように分類されています。

これは、血圧の高さの程度を示しており、I度からIII度へと進むにつれて、より重症度が高いことを意味します。

| 血圧分類 | 診察室血圧 (mmHg) | 家庭血圧 (mmHg) | 分類の目安 |

|---|---|---|---|

| 正常血圧 | 上の血圧120未満 かつ 下の血圧80未満 |

上の血圧115未満 かつ 下の血圧75未満 |

理想的な血圧値 |

| 正常高値血圧 | 上の血圧120~129 かつ 下の血圧80未満 |

上の血圧115~124 かつ 下の血圧75未満 |

正常範囲内だが、やや高めの血圧 |

| 高値血圧 | 上の血圧130~139 かつ/または 下の血圧80~89 |

上の血圧125~134 かつ/または 下の血圧75~84 |

高血圧予備群で注意が必要 |

| I度高血圧 | 上の血圧140~159 かつ/または 下の血圧90~99 |

上の血圧が135~144 かつ/または 下の血圧85~89 |

軽症の高血圧 |

| II度高血圧 | 上の血圧160~179 かつ/または 下の血圧100~109 |

上の血圧が145~159 かつ/または 下の血圧90~99 |

中等症の高血圧 |

| III度高血圧 | 上の血圧が180以上 かつ/または 下の血圧110以上 |

上の血圧160以上 かつ/または 下の血圧100以上 |

重症の高血圧 |

表:成人における血圧の分類(高血圧)日本高血圧学会の「高血圧治療ガイドライン2019」参照

一般的に、医師が「高血圧」と診断するのは、表の「I度高血圧」からで、診察室血圧が「140/90mmHg以上」、または家庭血圧が「135/85mmHg以上」の場合です。

「正常高値血圧」や「高値血圧」の方は、高血圧とは診断されませんが、将来的に高血圧に移行するリスクが高い「高血圧予備群」と位置付けられています。

高血圧の症状について

日本では約4,300万人(未治療者を含む推定)が高血圧を患っているとされており、国民病ともいえる病気です。

人によっては頭痛やめまい、肩こりなどの症状がみられることがありますが、初期症状がない方も多く、「自分は高血圧なんだ」と気付きにくいため、注意が必要です。

自覚症状がなくても血管はじわじわと傷ついていき、硬くもろくなると脳の血管が破れたり(脳卒中)、心臓の血管が詰まったり(心筋梗塞)する危険性が高まります。

こうした重大な病気を防ぐには、見えない異変に気付けるよう、定期的な確認が大切です。医療機関での健康診断だけでなく、家庭でも血圧計で測る習慣をつけましょう。

高血圧に早く気付いて適切に対処すれば、将来の重大な病気を防ぐことにつながるので、健康的な未来のために、いまから血圧管理をはじめましょう。

高血圧症はさまざまな合併症のリスクがある

高血圧の状態が長期間続くと「高血圧症」という病気と診断され、さまざまな合併症のリスクが高まります。

血圧が高い状態が続くことで、血管は常に強い圧力を受けます。その結果、血管の壁が厚く硬くなり、血液の通り道が狭くなるなど、身体にさまざまな悪影響を及ぼします。これが「動脈硬化」です。

動脈硬化が進むと、脳卒中や心筋梗塞、腎臓病など命にかかわる深刻な合併症を引き起こす可能性が高まります。そのほかにも、視力の低下や全身のむくみ、最終的には人工透析が必要になるなど、多くの臓器や部位にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。

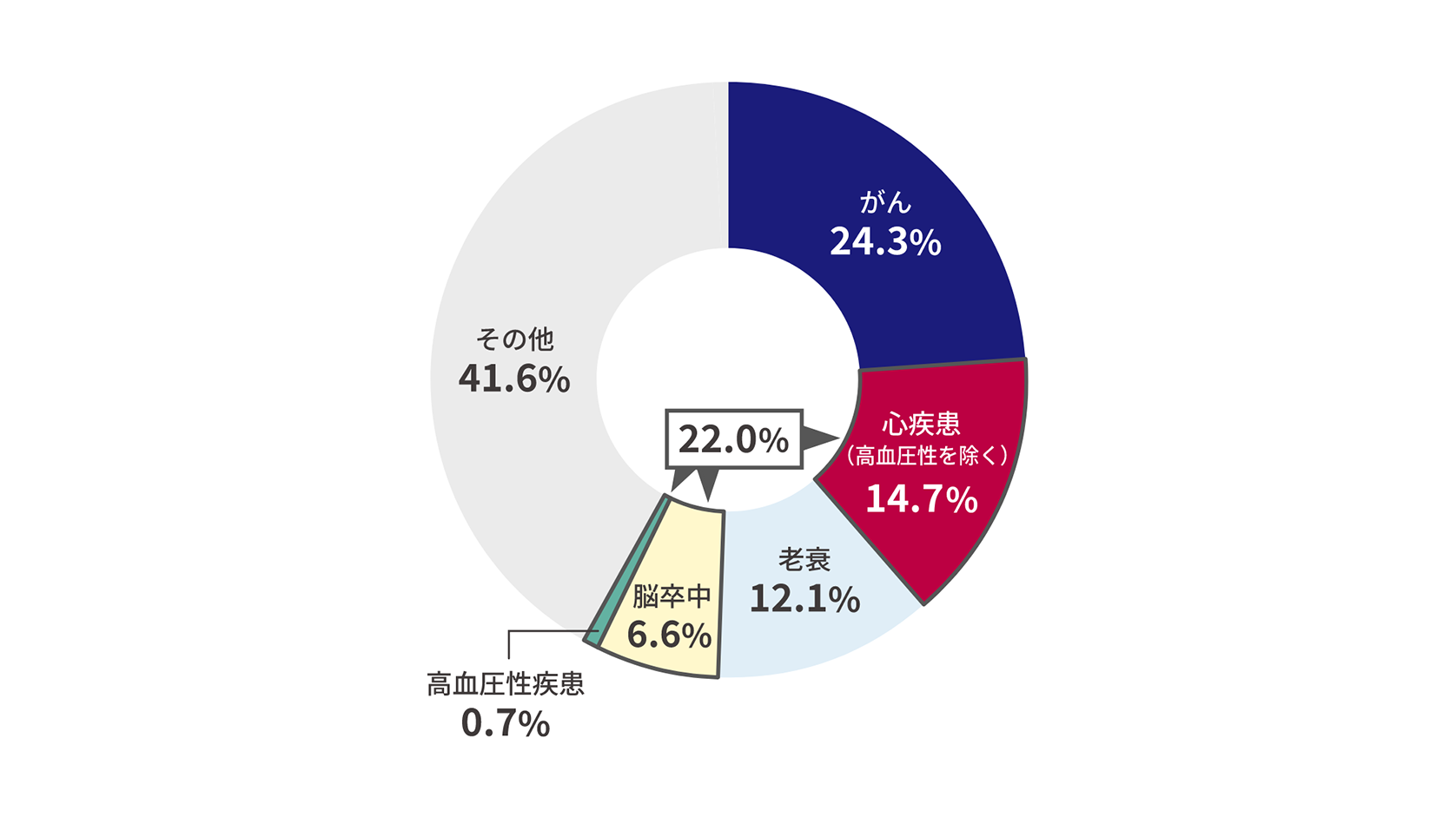

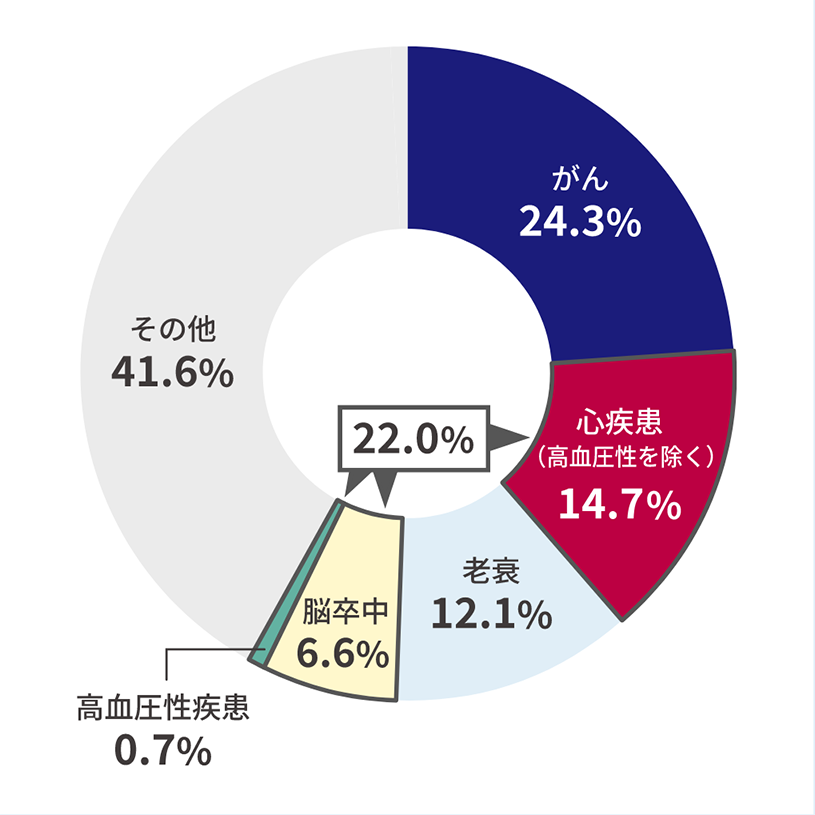

日本人の主な死因(図)を見ると、高血圧が直接的な原因で亡くなる人と高血圧が深く関係する心疾患※(14.7%)、脳卒中(6.6%)に加え、高血圧性疾患(0.7%)を合わせると22.0%になり、がんの24.3%に迫っています。

※高血圧性心疾患だけでなく、虚血性心疾患(心臓に送る血液の流れが悪くなり酸素不足になる状態)も高血圧が原因のひとつとなります。

日本人の主な死因の構成割合(2023)(図)

日本人の主な死因の構成割合(2023)(図)

厚生労働省「令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況」より作成

高血圧はほとんど自覚症状がないため、「サイレントキラー」と呼ばれています。定期的に血圧を測り、適切に管理することが、健康を守る第一歩です。

また、高血圧と同じく生活習慣病である糖尿病も、自覚症状が少なく合併症のリスクが高い病気です。高血圧と糖尿病は併発することも多く、両方の管理が重要です。糖尿病について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

関連記事

高血圧の原因

高血圧は複数の要因が重なり合って発症する病気です。

家族に高血圧の人がいると、自分も高血圧になりやすいという遺伝的な体質も関係するといわれていますが、実は生活習慣による環境的要因が大きく影響しています。

ここでは、高血圧の主な環境的要因をわかりやすく解説します。

塩分の摂りすぎ

塩分を摂りすぎると、どうして血圧が上がるのでしょうか?

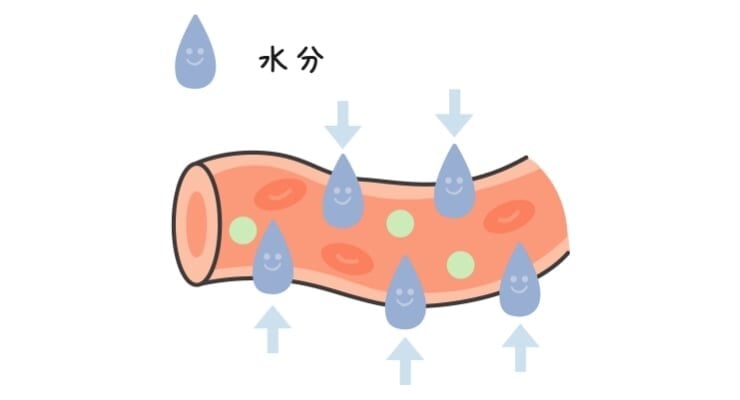

塩分を多く摂ると、血液の中の塩分濃度が高くなります。すると身体は自然と「塩分を薄めなければ」と反応し、まわりの組織から水分を血管内に引き込みます。その結果、血管の中の水分量が増えるのです。血管の中の水分量が増えるのです。(塩分を摂りすぎている状態の血管イメージ①)

これは、ホースに流れる水をイメージするとわかりやすいでしょう。ホースに流れる水の量が多ければ多いほどホースが膨らみ、内側からの圧力が強くなります。これがまさに「高血圧」の状態です。(塩分を摂りすぎている状態の血管イメージ②)

塩分を摂りすぎている状態の

血管イメージ①

塩分を摂りすぎている状態の

血管イメージ②

カリウム不足

カリウムは私たちの身体に欠かせないミネラルで、血圧調整に重要な役割を果たしています。カリウムには、体内の余分なナトリウム(食塩の主成分)を尿と一緒に体外へ排出する働きがあります。

十分なカリウムがあれば、余分なナトリウムは尿と一緒に排出され、それに伴って余分な水分も排出されます。しかし、カリウムが足りないと、ナトリウムと水分が体内にたまってしまい、血管内の血液量が増えて血圧が上昇してしまうのです。

ストレス・睡眠不足

寒さやリラックスしていない状態(ストレス、疲労、睡眠不足など)の影響で、血管が細くなったり弾力性が低下したりすることもあります。

ここでもホースの例で説明すると、ホースが細く弾力性が乏しいほど、その中を水が流れるときの圧力は強くなります。

これも、同じく高血圧の状態です。

また、年齢を重ねると自然と血管は硬くなります。この加齢による変化は避けられませんが、だからこそ、ストレスを減らし、十分な睡眠をとることが大切です。

加齢やストレス、睡眠不足の影響を

受けている状態の血管イメージ

運動不足

運動不足が続くと消費エネルギーが減り、摂取エネルギーが消費エネルギーを上回ることで体重が増加しやすくなります。

肥満になると、毛細血管が増え、体内の血管の総距離が長くなります。その結果、心臓は身体全体に血液を送るために、より働かなければなりません。

また、心臓に余計な負担をかけ、血液を押し出す力(血圧)が自然と高まります。脂肪組織が増えると血管が圧迫され、血液の通り道が狭くなることも血圧上昇の原因になります。

お酒の飲み過ぎ・喫煙

お酒の飲み過ぎと喫煙も、高血圧の原因となります。

アルコールの摂取は、一時的に血管を拡張させることで血圧を下げることがありますが、この効果は一時的なものです。過度の飲酒は、交感神経への刺激や体内の電解質のバランス異常などを引き起こし、血圧が上昇しやすくなります。

喫煙は、タバコに含まれるニコチンが問題となります。ニコチンには血管を収縮させる作用があり、血液の通り道が狭くなってしまいます。血管が狭くなると、同じ量の血液を送るために、より強い力(高い血圧)が必要になります。

また、血液は全身に酸素を運ぶ役割がありますが、血管が収縮して狭くなると、血液の流れが悪くなり、全身への酸素供給も不足します。さらに酸素不足や喫煙の影響で血液がドロドロになり、血管への負担がさらに増加します。これらの要因が重なり、高血圧が進行してしまうのです。

高血圧の予防・改善方法

高血圧を完全に治すことは難しいですが、食生活の見直しや生活習慣の改善など日常生活での工夫によって、高血圧の予防や数値改善が期待できます。

健康診断で「血圧が高め」と結果が出た方や、家庭血圧測定で高い数値が出た方は、以下の方法を毎日の生活に取り入れてみましょう。

食生活を見直す

高血圧の予防・改善には食生活の見直しが重要です。 まず、食塩摂取量を1日6g未満に抑えられるように意識してみましょう。例えば、 麺類の汁を残す、漬物や加工食品など塩分の濃い食品を減らす、だしや香辛料を活用して減塩するなどの方法があります。

次に、カリウムやマグネシウム、カルシウムなどのミネラルを積極的に摂取しましょう。

| 栄養素 | 含まれる食材 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| カリウム | ほうれん草、バナナ、さつまいも | ナトリウムの排出を促し、高血圧を改善する効果が期待できる |

| マグネシウム | 海藻、豆製品、キノコ類 | 血管を拡げて血圧を下げる効果が期待できる |

| カルシウム | 牛乳、ヨーグルト、チーズ | 骨を丈夫にするだけでなく血圧の調整にも役立つ |

また、不飽和脂肪酸(ふほうわしぼうさん)を積極的に摂取することも重要です。特に、イワシ、サバ、サンマなどの青魚には、EPAやDHAといったオメガ3脂肪酸が豊富に含まれており、血圧を下げる効果が期待できます。さらに、血液をサラサラにする作用や抗炎症作用もあり、動脈硬化の予防にもつながります。ただし、過剰に摂取すると、肥満や体重の増加を招く可能性があるため、バランス良く摂ることが大切です。

生活習慣を改善する

適正体重を維持することは血圧管理の基本です。特におなかまわりの肥満(メタボリックシンドローム)は高血圧のリスクを高め、肥満の方は、体重の5%減量するだけでも血圧が下がるといわれています。まずは、BMIや体脂肪率の標準となる数値を目標にしてみましょう。

また運動習慣も重要です。有酸素運動(ウォーキング、サイクリング、水泳など)を週に3〜5回、1回30分程度行うことで血圧低下効果が期待できます。激しい運動よりも、軽く汗ばむ程度の運動を継続することがポイントです。

十分な睡眠とストレス管理も忘れてはいけません。自律神経は血管の収縮や拡張を調整し、血圧をコントロールしています。しかし、睡眠不足や慢性的なストレスによって自律神経のバランスが崩れると、血管が収縮しやすくなり、血圧が上がりやすくなります。

規則正しい生活リズムを守り、趣味や入浴、深呼吸などでリラックスする時間を意識的につくりましょう。

高血圧の予防・改善についてさらに詳しい情報は、こちらの記事をご覧ください。

高血圧の薬と上手に付き合うコツ

高血圧の治療には、生活習慣の改善と並行して、降圧薬が処方されることもあります。特に、血圧が180/110mmHgを超えるなどリスクが高い場合は、降圧薬を飲んで早期に血圧を下げ、脳や心臓を守ることが最優先になります。

「血圧の薬は、飲みはじめたら一生続けないといけない」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、血圧が安定してくれば、薬の種類や量を減らしたり服用を中止できたりする場合があります。

ただし、自己判断で薬の量を変えたり、服用を中止をしたりすることは避けてください。

治療効果は数か月かけてゆっくりと現れてくるため、医師の指示に従って薬と付き合っていきましょう。

高血圧の薬をもらう時間を短縮したいときや、薬や食事療法の相談をしたいときは、公式アプリ「いつでもアイン薬局」をご活用ください。

「処方箋送信」を活用すれば、薬局での待ち時間を短縮できます※1。簡単操作で、処方箋画像を薬局へ送信。薬ができたらアプリでお知らせいたします。

「安心お薬サポート」では、チャットやビデオ通話を使って薬剤師に気軽に相談できます※2。薬局まで足を運ばなくて良いので、便利です。

※1 処方箋の有効期限内〔発行日を含めて原則 4日間〕に原本のご提出が必要です。電子処方箋の場合は処方内容(控え)を撮影してください。電子処方箋対応薬局は、薬局選択時もしくは薬局検索画面から確認できます。

※2 ご利用には「アイン薬局とつなぐ」のご登録が必要です。

参考文献・資料

記事監修

野原 弘義

精神科医/産業医

2014年 慶應義塾大学医学部卒業。

2016年 慶應義塾大学医学部 精神神経科学教室 入局。

2018年 製薬会社の統括産業医に就任し、大手金融企業や広告代理店企業などの産業医を務める。

2023年 アインファーマシーズ統括産業医に就任。

スタートアップ企業の産業医にも注力しながら、生活習慣病とメンタルヘルスの方への夜間診療を行うMIZENクリニック市ヶ谷麹町の院長として日々診療に従事している。