目がかゆい、ゴロゴロする、充血している、目やにが多いといった症状が出たら、「結膜炎(けつまくえん)」かもしれません。

結膜炎は、多くの人がかかる目の病気です。しかし、ひとくちに結膜炎といってもさまざまな種類と原因があります。中には感染力が強く、周囲の人に感染させる可能性があるものもあります。

今回は、結膜炎とは何か、結膜炎の種類や感染時の対処法、感染予防のポイントまで解説します。大切な目の健康を守るために、確認しておきましょう。

目次

結膜炎とは

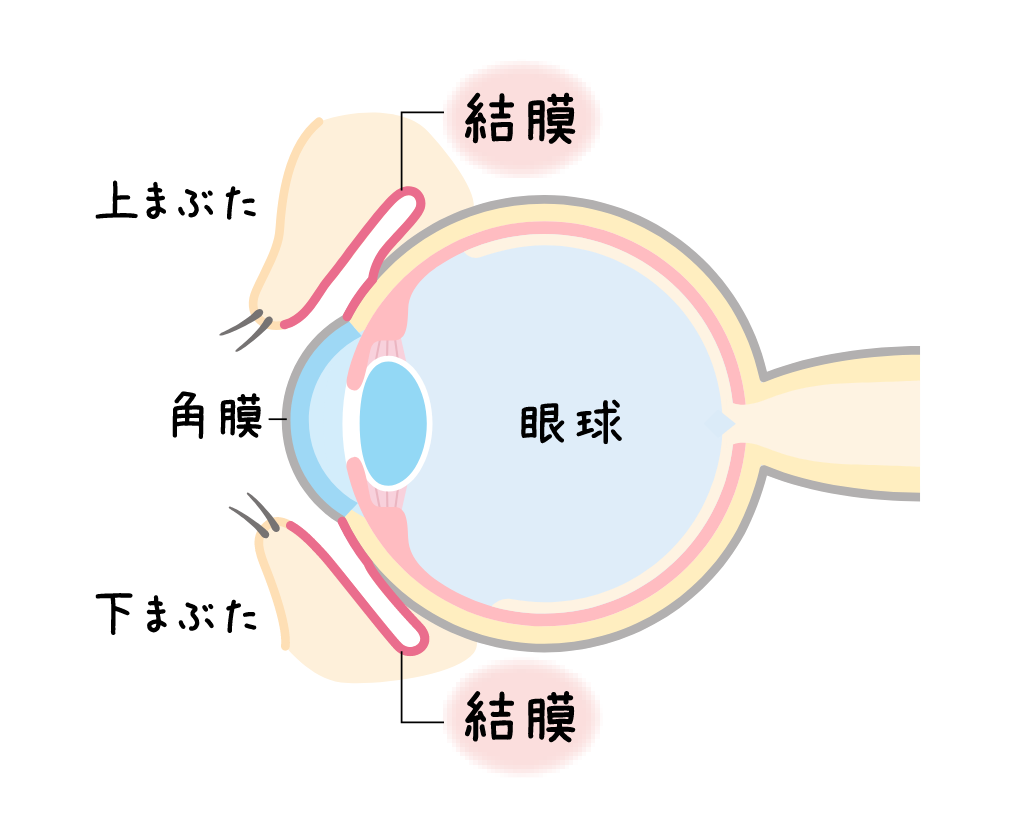

結膜は、目の表面を覆う半透明の膜で、白目の表面と、上まぶた・下まぶたの裏側(眼球と接する面)を覆っています。

涙を目の表面に留めて乾燥から守るほか、異物やウイルス、細菌の侵入を防いで目を保護する働きがあり、この結膜に炎症が起こることを「結膜炎」と呼びます。

結膜炎になると、かゆみ、ゴロゴロとした異物感、充血、目やにといった症状が出ます。原因は、ウイルス感染、細菌感染、アレルギー反応などがあり、特にこの3つが主な原因とされています。

結膜炎の種類と原因・症状

結膜炎にはさまざまな種類があり、それぞれ原因も異なります。

| 種類 | 原因 | 感染力 | ||

|---|---|---|---|---|

| ウイルス性 結膜炎 |

流行性角結膜炎(はやり目) |

|

★★★ とても強い |

|

| 咽頭結膜熱(プール熱) |

|

★★★ とても強い |

||

| 急性出血性結膜炎 |

|

★★★ とても強い |

||

| ヘルペス性結膜炎 |

|

★ 弱い (感染はまれ) |

||

| 細菌性結膜炎 |

|

★★ 強い |

||

| アレルギー性 結膜疾患 |

アレルギー性結膜炎 | 季節性 |

|

なし |

| 通年性 |

|

なし | ||

| アトピー性角結膜炎 |

|

なし | ||

| 春季カタル (アレルギー性結膜炎の 慢性重症型) |

|

なし | ||

| 巨大乳頭結膜炎 |

|

なし | ||

ウイルス性結膜炎

ウイルス性結膜炎は、ウイルスの感染により引き起こされます。原因となるウイルスはいずれも感染力が強く、人から人へ容易に感染するため注意が必要です。

(1)流行性角結膜炎(はやり目)

「はやり目」と呼ばれるアデノウイルスによる接触感染性の結膜炎で、感染力が高く、学校や職場、家庭内で集団感染しやすい特徴があります。アデノウイルス8型、19型、37型などが原因で感染します。

潜伏期間は2日〜2週間ほどで、発症後は1週間前後で症状がピークを迎え、発症後、2〜3週間ほどで治ります。

発症すると、以下のような症状が現れます。

- 白目の充血

- 大量の目やに

- まぶたの腫れ

- 異物感

- 耳の前あたりのリンパ節の腫れや痛み

- まぶたの裏に白い膜(偽膜:ぎまく)ができる など

また、角結膜炎という名前のとおり、角膜にも炎症が及ぶこともあります。一般的に全身症状はほとんど生じませんが、軽い発熱や喉の痛みなどを伴う場合もあります。

学校保健安全法で「学校感染症」に指定されているため、感染の恐れがないと医師が認めるまで出席停止となります。

(2)咽頭結膜熱(プール熱)

「プール熱」と呼ばれるアデノウイルスによる飛沫(ひまつ)・接触感染性の結膜炎で、アデノウイルス3型、4型、7型などが原因で感染します。

感染力が強く、夏に流行し、子どもに多くみられます。タオルの共用などで集団発生していた背景があります。近年では、特に暑い時季になると、集団感染のニュース報道や、各地域で警報が出されることがあります。

潜伏期間は5〜7日間ほどで、症状は4〜5日程度で治まることが一般的ですが、体調や症状の度合いによっては1週間近く続くこともあります。

発症すると、以下のような症状が現れます。

- 目やに

- 白目の充血

- 目の痛み

- 38〜39℃の発熱

- 扁桃腺(へんとうせん)の腫れ

- 強い喉の痛み

- 頭痛

- 下痢 など

学校保健安全法で「学校感染症」と指定されているため、結膜炎症状や発熱、咽頭炎(いんとうえん)など、出席が可能かの判断は医師にご相談ください。

(3)急性出血性結膜炎

接触感染性の結膜炎で、エンテロウイルス70型(EV70)とコクサッキーウイルスA24変異株(CA24v)という2種類のウイルスが原因で発症します。

潜伏期間は1日と短く、通常は1週間ほどで自然治癒します。

発症すると、以下のような症状が現れます。

- 目の強い痛み

- 目がゴロゴロする

- 結膜の充血

- 結膜下出血

- まぶたの腫れ

- むくみ

- 目やに など

ウイルスが体内からなくなるには数週間から数か月を要します。特にエンテロウイルス70型に感染した場合、まれに発症から6〜12か月後に手足の運動麻痺を併発する可能性があります。自覚症状がある場合は、すぐに医師に相談してください。

学校保健安全法で「学校感染症」に指定されているため、感染の恐れがないと医師が認めるまで出席停止となります。

(4)ヘルペス性結膜炎

単純ヘルペスウイルス(HSV)、水痘(すいとう)・帯状ヘルペスウイルス(VZV)による接触感染性の結膜炎です。

ヘルペスウイルスは、一度感染すると神経の奥にとどまり続けます。潜伏期間はありませんが、免疫力が低下した際に再び活性化し、症状を繰り返すことがあります。

初感染の多くは、子どものうちに起こり症状を伴いません。

再発時には、以下のような症状が現れ、より重症化することがあるため注意が必要です。

- 充血

- 目やに

- 目の痛み

- 角膜の症状(角膜潰瘍、角膜混濁など)

ヘルペス性結膜炎は、学校保健安全法で「学校感染症」に指定されているため、感染の恐れがないと医師が認めるまで出席停止となります。

細菌性結膜炎

細菌性結膜炎は、細菌感染により引き起こされます。原因となる細菌はブドウ球菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌などさまざまで、感染力はウイルス性結膜炎ほどではありませんが、やや強いため注意が必要です。

ちなみに、インフルエンザ菌はインフルエンザと関連がありそうですが異なります。インフルエンザ菌は細菌の一種で、インフルエンザの原因は「インフルエンザウイルス」というウイルスです。

潜伏期間は数日程度で、主な症状は、膿性の目やにと眼球結膜の充血です。診断上の特徴は「耳の前のリンパ節が腫れないこと」と、「通常は片方の目から症状が現れること」が挙げられます。多くの場合、数日のうちにもう片方の目にも症状が現れます。

細菌性結膜炎は、出席停止の対象ではありません。ただし、症状の度合いによっては、医師の指示で出席停止となる場合があります。

アレルギー性結膜炎

アレルギー性結膜炎は、アレルギー反応によって起こる結膜炎です。アレルギーの原因となるアレルゲンにさらされると数十分ほどで充血やかゆみなどの症状が出てくる即時型(Ⅰ型)アレルギーに分類されます。

アレルギー性結膜炎の最大の特徴は「かゆみ」で、アレルギー反応でヒスタミンが生成され神経や血管を刺激することによって生じます。

ここでは、アレルギー性結膜炎の主な3つの種類についてご紹介します。

関連記事

(1)季節性アレルギー性結膜炎

季節性アレルギー性結膜炎は、花粉に対するアレルギー反応が原因で発症します。

潜伏期間はなく、アレルゲンとなる花粉の飛散状況や気候の変動などによって症状が現れます。

症状は、目のかゆみを伴う点が特徴的です。ほかに充血や、目やに、異物感、光過敏(こうかびん:光をふだんよりまぶしく感じる)といった症状もみられます。

アレルギーのため自然治癒することはなく、症状を抑えるための対症療法を行います。

関連記事

(2)通年性アレルギー性結膜炎

通年性アレルギー性結膜炎は、ハウスダストやダニ、ペットの毛などのアレルゲンに対するアレルギー反応が原因で、季節を問わず1年をとおして発症します。

季節性アレルギー性結膜炎と同じく、即時型アレルギーによる症状のため潜伏期間はありません。

また、主な症状は目のかゆみや充血、目やに、光過敏などが現れます。通年性アレルギー性結膜炎も自然治癒はしないため、症状を抑える対症療法を行います。

(3)巨大乳頭結膜炎

コンタクトレンズの汚れ(洗浄不足)によるアレルギー反応や義眼、手術用縫合糸(ほうごうし)などによる機械的刺激が原因で発症します。また、花粉やハウスダストによっても引き起こされる可能性もあります。

上まぶたの結膜が乳頭状に盛り上がるのが特徴的で、そのほかの主な症状は、目のかゆみや充血、まぶたの腫れ、異物感などの症状があります。

原因となっているコンタクトレンズや、目をこするなどの刺激をやめれば、自然に治ることがほとんどです。アレルギー反応が原因の場合は、抗アレルギー点眼薬が有効です。

結膜炎の対処法

結膜炎の症状が出たら、まずは眼科を受診して適切な診断と治療を受けることが大切です。自己判断で対処すると、症状が悪化したり、結膜炎に似たほかの病気や原因の異なる疾患を見逃したりする可能性があります。

ウイルス性結膜炎の対処法

ウイルス性結膜炎の原因となるアデノウイルスやコクサッキーウイルスに対する根本的な治療はないため、対症療法をしながら、さらなる悪化を予防することが重要です。

具体的には、眼科を受診し、点眼薬で炎症を抑えたり、細菌感染の合併(混合感染)を予防したりします。ウイルス性結膜炎の症状がある間は、コンタクトレンズの使用は控え、メガネを使用するなど、目に負担をかけないことも重要です。

また、感染拡大を防ぐために、家族とはタオルや食器などを共用せず、分けて使うことが重要です。患部を触った場合には、アルコールによる消毒を徹底しましょう。

ヘルペス性結膜炎の場合には、抗ウイルス薬の眼軟膏(がんなんこう)が有効です。

帯状疱疹(皮膚症状)を伴っている場合には、皮膚科を受診しましょう。抗ウイルス薬の注射や服用が行われることもあります。

細菌性結膜炎の対処法

細菌性結膜炎では、原因菌に効く抗菌点眼薬が基本です。

抗菌点眼薬を使用すれば、2~3日ほどで症状が改善します。抗菌点眼薬は市販薬もありますが、原因菌に適したものを使用することが重要なので、自身で判断せず、眼科を受診しましょう。

通常、片目から症状が出て、もう一方の目も数日遅れて発症します。目薬の容器を介して感染が拡大することがあるため、症状が出ていない方の目には「症状が出るまで点眼しない」ことが重要です。

コンタクトレンズの使用を避けるなど、そのほかの感染拡大防止についてはウイルス性結膜炎と同様に行いましょう。

アレルギー性結膜炎の対処法

アレルギー性結膜炎の場合も眼科の受診が基本です。アレルギー反応を抑える点眼薬や、かゆみをはじめとしたアレルギー反応を引き起こすヒスタミンの作用を抑える薬(抗ヒスタミン薬)、人工涙液(るいえき)を用いた洗眼薬を併用します。

花粉の飛散時期など症状が悪化する前に点眼薬や内服を開始することで効果的に症状を抑えることができるため、早めの受診を心がけましょう。

洗眼は効果的ですが、市販のカップ式の洗眼液の使用は目の周囲に付着しているアレルゲンを目に入れることにつながる可能性があるため控えてください。

また、かゆみのために目をこすると細胞が刺激されることで、さらにかゆみを誘発する物質が放出されるほか、角膜を傷つけてしまう可能性があります。そのため目をこするなどの刺激を与えないよう心がけましょう。

結膜炎にかからない・うつさないために

結膜炎のうち、感染性結膜炎(ウイルス性結膜炎と細菌性結膜炎)は人から人へ感染する可能性があるため感染予防が重要です。

一方、アレルギー性結膜炎では、アレルゲンに接触する機会を減らすなどの方法が有効です。

それぞれに適した予防・対策法を徹底して結膜炎になる可能性を減らしていくことが大切です。

ウイルス性結膜炎の予防・対策法

ウイルス性結膜炎は基本的に接触感染性の病気です。そのため、手洗いやタオルなどの共用を控えることが有効な予防・対策になります。

| こまめな手洗いをする | 外出先から戻ったあとやトイレ、おむつ交換後、食事前などこまめな手洗いを心がけ、付着したウイルスを減らす。 |

|---|---|

| 清潔なティッシュを使用する | どうしても目に触れる場合には、清潔なティッシュを使用し、使い終わったあとはすぐに捨てる。 |

| 場所や物を定期的に消毒する | ドアノブなど手でよく触れる場所を定期的に消毒する(アデノウイルスにはアルコール消毒が効きにくいため、次亜塩素酸ナトリウム※を使用する)。 |

| タオル・枕の共用を避ける | ウイルスの感染拡大を防ぐため、タオルや枕は家族間でも共有は避ける。 |

| 十分な休養をとる | 食事や運動、休養を含めた生活習慣を整え、ウイルスに対する抵抗力を高める。 |

※次亜塩素酸水とは異なります。次亜塩素酸ナトリウムは皮膚についたり、吸い込んだりしないよう注意してください。

細菌性結膜炎の予防・対策法

ウイルス性結膜炎と同様に接触感染を防ぐことが重要です。

ウイルス性とは異なり、アルコール消毒が有効な点がポイントです。

| こまめな手洗いをする | 外出先から戻ったあとやトイレ、おむつ交換後、食事前などこまめな手洗いを心がけ、付着したウイルスを減らす。 |

|---|---|

| 清潔なティッシュを使用する | どうしても目に触れる場合には、清潔なティッシュを使用し、使い終わったあとはすぐに捨てる。 |

| 場所やものを定期的にアルコール消毒をする | ドアノブや電気のスイッチ、リモコンなど手でよく触れるものや場所を定期的にアルコール消毒する。 |

| タオル・枕の共用を避ける | ウイルスの感染拡大を防ぐため、タオルや枕は家族間でも共有を避ける。 |

| 十分な休養をとる | 食事や運動、休養を含めた生活習慣を整え、ウイルスに対する抵抗力を高める。 |

アレルギー性結膜炎の予防・対策法

アレルギー性結膜炎は感染性がないため、ウイルス性、細菌性とは異なる予防・対策が必要です。具体的には、アレルゲンである花粉やダニ、ハウスダストが目に入らないように意識しましょう。

| 外出時に顔をガードする | 顔にフィットするマスクやメガネを着用して、アレルゲンの侵入を防ぐ。 |

|---|---|

| 花粉が多い日は外出を控える | 飛散情報をチェックする。 外出する場合は、花粉が付きにくい服装やマスク、メガネなどの対策をとる。 |

| 花粉を家に持ち込まない 工夫をする |

頭髪や衣服に付いた花粉を払ってから屋内に入る。 帰宅後は、着替えて花粉を家に持ち込まない。 |

| こまめな掃除や換気を行う | ハウスダストが原因の場合に有効だが、花粉は換気の際に部屋に入る恐れがあるため注意する。 |

| 空気清浄機を使用する | 屋内に漂う花粉やハウスダストを減らす。 |

目の健康を保つために毎日の生活を意識しよう

結膜炎は原因を理解し、適切な対処法や予防法を実践することで、そのリスクを減らすことができます。

目の健康は私たちの日常生活において重要です。日ごろから手洗いを徹底し、目を清潔に保つこと、そして目の異常を感じたら早めに眼科を受診することが大切です。

アレルギーがある人は、アレルゲン対策をしっかり行い、症状の悪化を防ぎましょう。

参考文献・資料

記事監修

野原 弘義

精神科医/産業医

2014年 慶應義塾大学医学部卒業。

2016年 慶應義塾大学医学部 精神神経科学教室 入局。

2018年 製薬会社の統括産業医に就任し、大手金融企業や広告代理店企業などの産業医を務める。

2023年 アインファーマシーズ統括産業医に就任。

スタートアップ企業の産業医にも注力しながら、生活習慣病とメンタルヘルスの方への夜間診療を行うMIZENクリニック市ヶ谷麹町の院長として日々診療に従事している。