「かぜを引いたかも?」と感じたら、悪化する前に早く治すための対処が大切です。効果的な対処とはどういったものでしょうか。今回は、かぜの初期症状から、自宅でできる効果的な対処法、そして市販薬の選び方まで、まとめて解説します。かぜを早く治して、快適な毎日を取り戻しましょう。

目次

かぜってどんな病気?

かぜは、ウイルスが鼻や喉(上気道)に感染して起こる急性の炎症で、正式には「かぜ症候群」といいます。子どもから大人まで幅広くかかる身近な病気で、健康な成人でも年に3〜4回かかることがあります。

かぜを発症すると、身体がウイルスを排除しようと免疫反応を起こして、さまざまな症状が現れます。主な初期症状は鼻水、鼻づまり、喉の痛みですが、発熱、頭痛、倦怠感(けんたいかん)、せき、たんなどがみられることもあります。

かぜの80〜90%はウイルス感染が原因とされ、細菌に作用する抗菌薬は基本的に効果がありません。そのため、治療は症状をやわらげる対症療法が中心となります。

かぜの引きはじめの症状

かぜの引きはじめには、鼻水やせき、発熱などの症状がよくみられます。これらは、身体がウイルスを異物と認識し、排除しようとする免疫反応によって引き起こされるものです。ここではかぜの初期に現れやすい一般的な症状について紹介します。

鼻水・鼻づまり

鼻水は、ウイルスや細菌などの異物を洗い流す防御反応のひとつです。鼻の粘膜がウイルスを感知すると、水分を多く分泌し、ウイルスを鼻水で洗い流そうとします。かぜの引きはじめには、透明でサラサラした鼻水が出ることが一般的です。

鼻づまりは、鼻の粘膜の腫れや炎症によって血管が拡張し、空気の通り道が狭くなることが原因で起こります。特に夜間や横になったときにひどくなることがあります。これは、リラックス状態になることで副交感神経が活発になり、血管が拡張しやすくなるためです。

せき・たん

せきやたんは、ウイルスが気道で炎症を起こすことによって生じます。鼻水と同じように、どちらも異物を身体の外に出すための防御反応です。

気道は粘液で覆われるとともに、無数の細かい毛が喉の奥から鼻や口のほうに向かってベルトコンベアのように異物と粘液を送ることで感染防御しています。かぜを引くと、粘液の量や粘り気が増えて、異物を絡めとる力が増します。

かぜの場合、喉の炎症によってたんが絡まない乾いたせきが出ますが、気管支まで炎症が及ぶと、気管支の刺激で分泌されるたんが絡んだせきが出ることもあります。

喉の痛み

喉の痛みは、ウイルス感染によって粘膜が炎症を起こし、痛みを引き起こす物質が作られることが原因です。喉の奥にイガイガとした不快感や痛みを感じます。また、鼻づまりから口呼吸になることで喉が乾燥し、痛みが悪化する場合もあります。

発熱・悪寒

発熱は、免疫反応を高めることでウイルスや細菌を排除しやすくする身体の防御反応です。かぜでは、37~38℃程度の微熱が多くみられます。さらに、ゾクゾクと寒気がする悪寒が起こることもあります。これは、身震いによって身体が熱を生み出そうとする反応です。

頭痛・節々の痛み

ウイルスに感染すると、免疫が働いて全身に炎症が広がります。詳しい仕組みは明らかになっていませんが、炎症によって作られる物質や血管の拡張が頭痛や節々の痛みの原因と考えられています。

倦怠感・だるさ

身体がだるく感じる倦怠感もよく起こる全身症状です。身体がウイルスと戦うためにエネルギーを消費し、免疫が活性化することで起こります。免疫システムの反応によって体内でサイトカインという物質が生じることがあり、この物質によって身体のだるさが現れます。

かぜとインフルエンザの違い

かぜとインフルエンザはともにウイルス感染が原因で、似た症状を示すことがありますが、原因や治療法などが大きく異なります。

症状だけでは判断が難しいこともありますが、表を参考にインフルエンザが疑わしい場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

| かぜ | インフルエンザ | |

|---|---|---|

| 発症の仕方 | ・徐々に進行する | ・急に症状が現れる |

| 発熱 | ・微熱(37〜38℃※1)が多い ・3日以上続くことは少ない |

・高熱(38℃以上※1)が数日間続くことが多い |

| 症状 | ・せき ・くしゃみ ・鼻水 ・喉の痛み ・たん |

・激しい悪寒 ・強い倦怠感 |

| 症状の部位 | ・局所的な症状が多い(鼻水、喉の痛み、せき、たん) | ・全身性の症状が目立つ(強い倦怠感、悪寒、高熱、関節痛、筋肉痛など) |

| 原因ウイルス | ・ライノウイルス ・季節性コロナウイルス※2 ・RSウイルス ・アデノウイルス |

・インフルエンザウイルス(A型、B型) |

| 重症化 合併症 |

・軽症で済むことが多い ・自然治癒することが多い |

・重症化しやすい ・子どもは急性脳症を起こすこともある |

| 治療 | ・対症療法が中心(解熱薬、鼻水を抑える薬など) | ・抗インフルエンザウイルス薬の投与(発症後2日以内の早期投与) |

| 流行パターン | ・明確な流行時期はなし | ・1~3月に流行する傾向※3 |

※1 平熱によって個人差があります。

※2 新型コロナウイルスとは異なります。

※3 近年、ピークの期間が広がっているため、限定的ではありません。

かぜを早く治すには?引きはじめの対処法

かぜを引いたと感じたら、回復力を高めるために健康的な生活を送ることが大切です。ここでは、かぜの引きはじめに生活習慣で気を付けることや、市販薬を上手に活用する方法などをご紹介します。

胃に優しく消化しやすい食べ物で栄養補給をする

かぜの引きはじめは、体力を消耗してしまうため、消化が良く食べやすいものを選ぶのが良いでしょう。

例えば、おかゆやうどんのように炭水化物でエネルギー補給がしやすいものがおすすめです。また、ビタミンやミネラルが含まれた野菜スープも最適です。

お子さまの場合は、糖分や水分を摂れるゼリーやプリンなども良いでしょう。喉が痛くても食べやすいのでおすすめです。

こまめに水分補給をする

かぜの引きはじめは、発熱や発汗によって水分が失われます。脱水症状を防ぎ、身体の回復を促進するためにも、こまめな水分補給が大切です。

飲み物は水やぬるま湯のほか、ナトリウムや糖分を含むスポーツドリンクや経口補水液もおすすめです※。これらは発汗で失われた塩分などを効率的に補うことができ、脱水が心配なときや食事が摂れないときにも適しています。

ショウガやはちみつは身体が温まり、喉にも優しいためお湯に溶かして飲むことが推奨されます。ただし、はちみつは乳児ボツリヌス症の原因になる可能性があるため、1歳未満の乳幼児には与えないようにしましょう。

※高血圧や糖尿病、腎臓病などの持病をお持ちの方は、あらかじめ医師や薬剤師へご相談ください。

十分な睡眠時間を確保する

かぜを引くと、身体はウイルスと戦うために多くのエネルギーを使います。安静にしていても体力は消耗するため、しっかりと睡眠をとって回復を助けることが大切です。

ただし、発熱やせきなどの症状で眠りが浅くなりがちなため、できるだけ長めに睡眠時間を確保しましょう。

必要な睡眠時間には個人差がありますが、目安として健康な成人の理想的な睡眠時間はおおむね6~8時間ほどといわれています。睡眠の質を高めるためには、寝室の温度や湿度を整えたり、寝る前のスマートフォン使用を控えるなど、環境づくりも効果的です。

関連記事

身体を温める

かぜを引くと、身体はウイルスと戦うために免疫の働きを高めようと体温を上げます。この働きを助けるためにも、身体をしっかり温めることが大切です。

熱が上がる際に、寒気や震えを感じることがあります。このようなときには、毛布をかけたり、カイロを使ったりして身体を冷やさないようにし、汗をかいた場合はこまめに拭き取って着替えるようにしましょう。

また、高熱でなければ入浴してもかまいません。入浴後は身体が冷えやすくなるため、あらかじめ部屋を暖めておき、湯冷めしないようにすることが大切です。

ただし、高熱時の入浴は体力を消耗し、かえって症状を悪化させる恐れがあります。特に子どもや高齢者は、無理せず静かに休むようにしましょう。

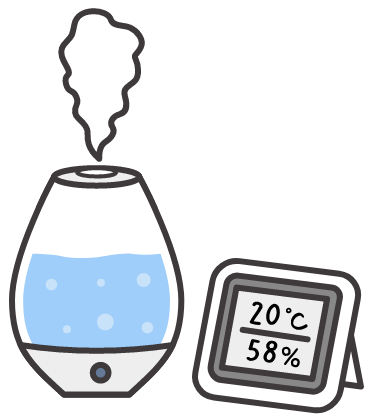

部屋を加湿する

部屋の湿度を適切に保つことは、かぜの予防や症状の緩和に効果があります。特に湿度50〜60%が目安とされており、空気の乾燥を避けることで、鼻から肺にかけての気道の粘膜を守り、ウイルスが体内に入りにくくなります。

また、鼻水や鼻づまりなどの症状がある場合にも、加湿することで鼻の通りが良くなり、呼吸がしやすくなる効果が期待できます。

加湿器は、湿度を安定して保てるので便利ですが、ない場合は濡れたタオルを部屋に干したり、水を入れたコップを置いたりするだけでも、簡単に加湿できます。

あわせて、部屋の換気も重要です。密閉された空間ではウイルスが空気中にとどまりやすいため、こまめに窓を開けて空気を循環させるようにしましょう。

市販薬を上手に活用する

症状に合ったかぜ薬を早めに飲み、対処することも大切です。かぜの症状で生活に支障をきたす場合や、体力の消耗が激しいときには上手に市販薬を活用しましょう。

- 発熱・痛み(解熱鎮痛薬)

高熱が続いてよく眠れない場合や、頭痛や節々の痛み、喉の痛みなどで体力を消耗する場合には解熱鎮痛薬を活用しましょう。 - 鼻水・鼻づまり(抗アレルギー薬・点鼻薬・鼻洗浄)

抗アレルギー薬は、かぜによる鼻水、鼻づまりに効果があります。点鼻薬は即効性がありますが、長く使うとかえって鼻炎を起こす可能性があり注意が必要です。薬剤師の説明をよく聞いて使用しましょう。鼻洗浄も有効ですが、水道水で行うと微生物による病気のリスクがあるため、専用の洗浄液を使用しましょう。 - せき・たん(せき止め・去たん薬)

せきは体力を激しく消耗するため、症状が激しいときや長引くときにはせき止めを使用しましょう。去たん薬は、たんの粘り気成分への作用や水気を増やすことで粘り気を低下させます。また、気道の細かい毛の動きを活発にし、たんを出しやすくします。

関連記事

症状が長引く場合は早めの受診を

かぜは多くの場合、安静と栄養、適切な対症療法によって自然に回復する病気ですが、症状が長引くときは注意が必要です。例えば、発熱が3日以上続く場合や、1週間以上経っても症状が改善しない場合には、かぜ以外の感染症などの可能性もあります。早めに医療機関を受診するようにしましょう。

特に強い倦怠感があるときや、ふだんと明らかに異なる体調変化を感じる場合は無理をせず受診を検討してください。

かぜの症状がつらいときには、薬局での待ち時間も負担になります。そんなときは、アイン薬局の公式アプリ「いつでもアイン薬局」の「処方箋送信」が便利です。事前に処方箋画像を薬局へ送っておくことで、薬局での待ち時間を短縮できます※1。

さらに、「安心お薬サポート」では、チャットやビデオ通話を使って薬剤師に気軽に相談が可能です※2。薬局に行かなくても薬の飲み方や不安な点をサポートしてくれます。

※1 処方箋の有効期限内〔発行日を含めて原則 4日間〕に原本のご提出が必要です。電子処方箋の場合は処方内容(控え)を撮影してください。電子処方箋対応薬局は、薬局選択時もしくは薬局検索画面から確認できます。

※2 ご利用には「アイン薬局とつなぐ」のご登録が必要です。

参考文献・資料

- 政府広報オンライン『インフルエンザの感染を防ぐポイント「手洗い」「マスク着用」「咳(せき)エチケット」』

- 厚生労働省「インフルエンザの基礎知識」

- 厚生労働省「インフルエンザQ&A」

- 厚生労働省 令和6年 今シーズンのインフルエンザ総合対策の推進について

- 厚生労働省 インフルエンザに関する特定感染症予防指針

- 厚生労働省 インフルエンザの基礎知識

- 厚生労働省 抗微生物薬適正使用の手引き 第二版(案)

- 日本医師会・厚生労働省 インフルエンザ施設内感染予防の手引き(平成25年11月改訂)

- 日本小児科学会の2023/24シーズンのインフルエンザ治療・予防指針

- 日本小児科学会 2025年4月改訂 学校、幼稚園、認定こども園、保育所において予防すべき感染症の解説

記事監修

野原 弘義

精神科医/産業医

2014年 慶應義塾大学医学部卒業。

2016年 慶應義塾大学医学部 精神神経科学教室 入局。

2018年 製薬会社の統括産業医に就任し、大手金融企業や広告代理店企業などの産業医を務める。

2023年 アインファーマシーズ統括産業医に就任。

スタートアップ企業の産業医にも注力しながら、生活習慣病とメンタルヘルスの方への夜間診療を行うMIZENクリニック市ヶ谷麹町の院長として日々診療に従事している。