気温や湿度が高くなる季節、皮膚に関するトラブルのひとつとして注意したい「あせも」。子どもに多い疾患という印象を持たれがちですが、実は最近では大人にも増えています。

今回は、あせもの種類やあせもができやすい人の特徴、症状が出たときの対処法、日常生活の中でできる予防法などについて詳しく解説します。汗をかきやすくなる時季に備え、正しい知識を身につけておきましょう。

目次

あせもとは?

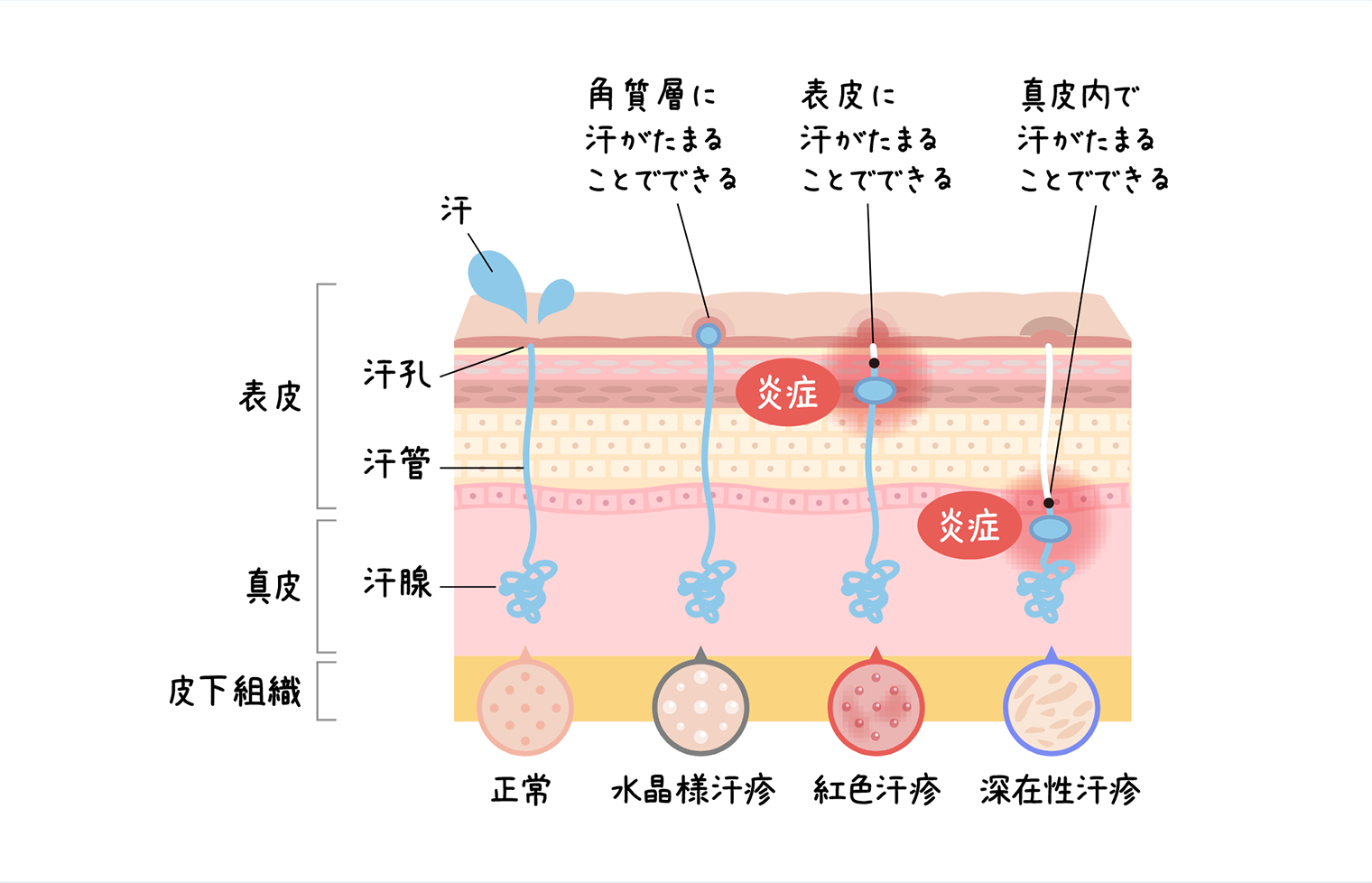

あせもは、医学的には「汗疹(かんしん)」と呼ばれ、大量の汗により、汗を分泌するための管が詰まり、そこに汗がたまることで皮膚に生じる発疹です。強いかゆみを伴い、チクチク感や熱感を覚えることもあります。

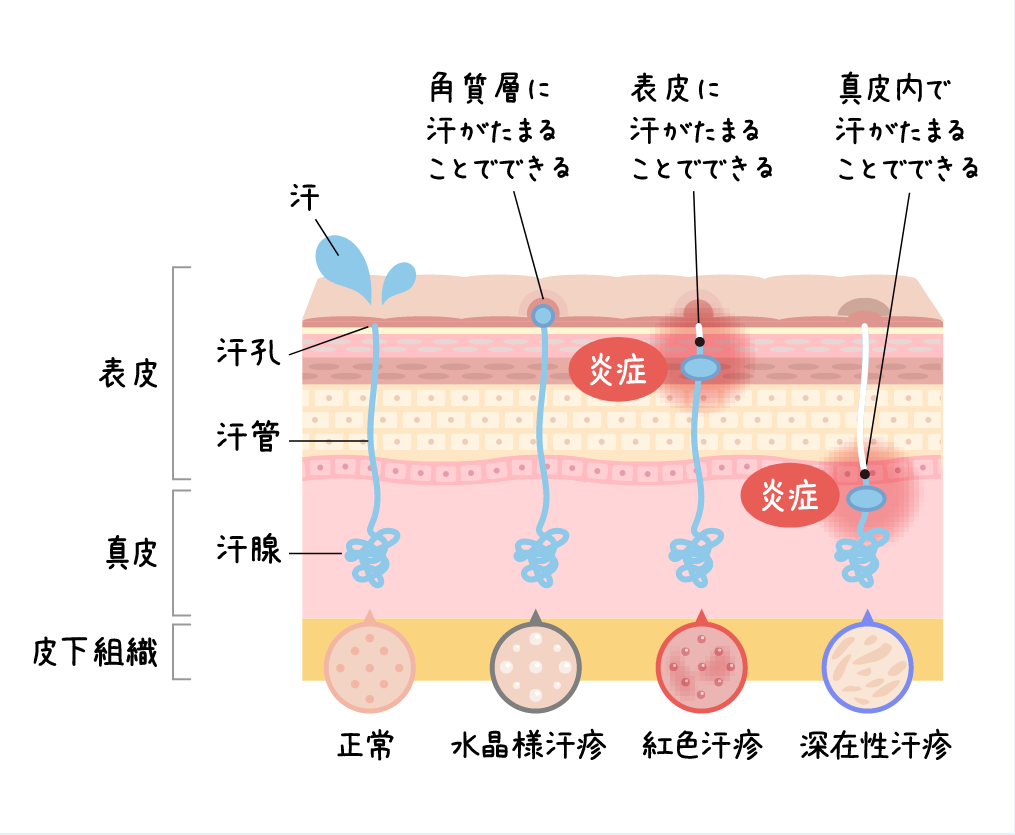

人の皮膚には「汗腺(かんせん)」という汗を分泌する器官が全身にあり、「汗管(かんかん)」という細い管を通って、皮膚の表面にある汗の出口「汗孔(かんこう)」から汗が外へ排出されます。

暑い日や運動などで体温が上がると、汗腺から大量の汗が分泌されます。これは、汗が肌の表面で蒸発するときに熱を奪い、身体の熱を外に逃し体温を下げる働きをするためです。

しかし、大量の汗をかくことで汗管が詰まり、汗が正常に排出されず皮膚の内部にたまって炎症を起こすことで、あせもが発生します。

湿疹(皮膚炎)や汗かぶれとの違い

あせもと似た症状に「湿疹(皮膚炎)」と「汗かぶれ」があります。それぞれの特徴を見ていきましょう。

| 症状 | 原因 | |

|---|---|---|

| あせも (汗疹) |

|

汗を分泌する管が詰まり、汗が皮膚内にたまって炎症が起こる。 大量の汗をかいたときに起きやすい。 |

| 湿疹 (皮膚炎) |

|

紫外線、寒暖差、化学物質、ハウスダストなどの外的刺激や、体質・乾燥などアレルギー反応によることもある。 |

| 汗かぶれ |

|

汗に含まれる塩分やアンモニアなどによる皮膚への刺激、汗で湿った皮膚と衣類などの摩擦による刺激によって起きやすい。 |

湿疹(皮膚炎)

湿疹(皮膚炎)は、紫外線や寒暖差などの刺激のほか、化学物質、ハウスダスト、薬剤などの外的要因と体質やアレルギーの有無などの内的要因があります。さらに、それらが重なって起こる場合も多く、人によって原因が異なります。

汗かぶれ

汗かぶれは、汗に含まれる塩分やアンモニアが皮膚を刺激したり、皮膚と衣服がこすれ合うことで、赤く面状にかぶれが広がる皮膚の炎症です。

あせもができやすい環境や原因

あせもは、汗が皮膚内にたまることで起こる肌トラブルです。どのような環境や原因であせもができやすくなるか見ていきましょう。

あせもができやすい環境には、気温や湿度などの気象条件や日常生活のさまざまな状況が関係しています。

- 夏や梅雨の時季に高温多湿な状態で長時間過ごす

- 冬場の暖房が効きすぎた室内で過ごす

- 運動時や発熱時などで大量に汗をかく

一方で、あせもの原因は日々の行動や身体の状態とも関係があります。

- 汗をかいたあと、長時間放置する

- 通気性の悪い衣類や締め付けの強い服を着る

- 包帯やギプスなどで皮膚を覆っている

汗を長い時間放置すると、汗の成分が皮膚を刺激し、あせもの原因となります。また、通気性の悪い衣類や包帯・ギプスをしている場合も、汗がたまり蒸れやすくなるため、あせもを引き起こしやすくなります。

これらの環境や原因を理解し、汗をこまめに拭く、通気性の良い服を選ぶ、肌を清潔に保つなどの対策を心がけましょう。

あせもができやすい人の特徴

あせもができやすい人には、次のような特徴があります。

汗をかきやすい人

汗をかきやすい人は、皮膚の表面に汗が長くとどまり、汗腺が詰まりやすくなります。また、汗が皮膚に残ったままだと、炎症を起こしやすくなり、あせもができやすくなります。

肥満体型の人

肥満体型の人は、皮下脂肪が多く、皮膚にしわやたるみが生じやすくなります。そのため、汗がたまりやすく、あせもの原因になります。

また、皮膚と皮膚が密着する部分が多くなることで、こすれ合って摩擦が起き、さらに炎症を引き起こしやすくなります。

乳幼児や高齢者

乳幼児は身体が小さくても大人と汗腺の数がほとんど変わりません。汗腺の密度が高く、発汗をコントロールする働きも未熟なため、あせもができやすく注意が必要です。

高齢者は、加齢によって皮膚の保水機能が低下し、発汗機能も弱まっているため、汗が皮膚にたまりやすく、あせもができやすくなります。特に背中や腰まわり、首まわりなどは注意が必要です。

エアコンが苦手な人、暑さを感じにくい人

エアコンの風が苦手な人や暑さを感じにくい人は、エアコンをつけず高温多湿の環境にいることで、自分では気付かないうちに汗を多くかいてしまい、あせもの原因となる場合があります。

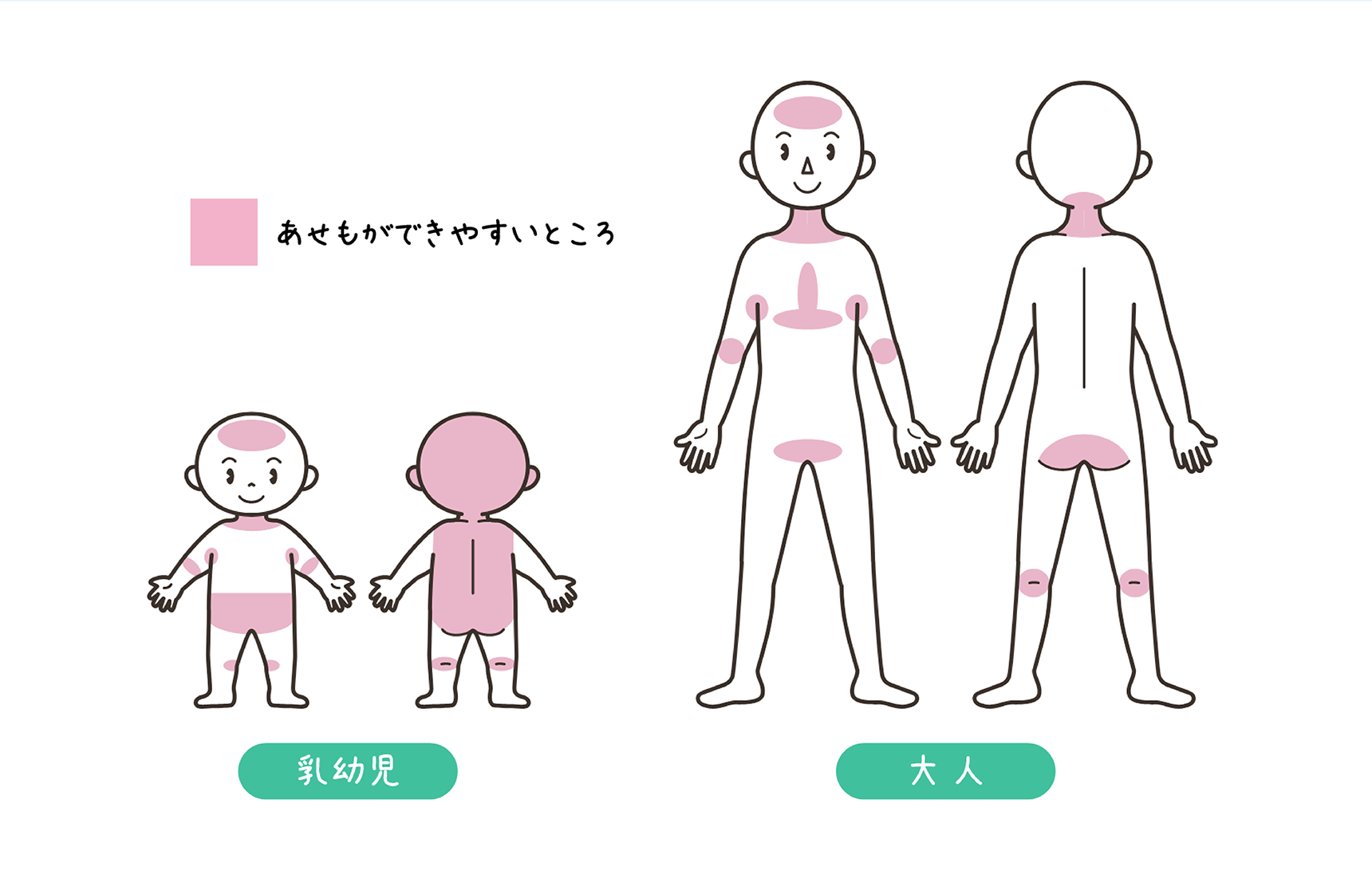

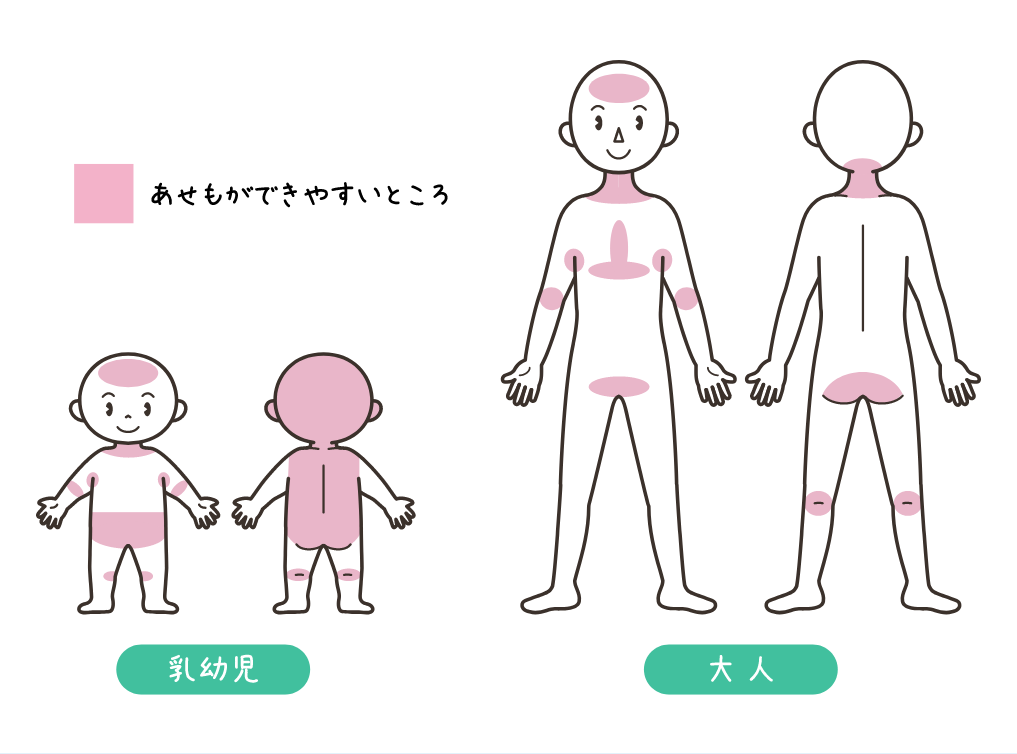

あせもができやすい部位

あせもは、汗をかくことが多い部位や通気性の悪い部位にできやすくなります。次のような部位はあせもができやすいので、こまめに汗を拭き、清潔にするようにしましょう。

あせもができやすい部位

あせもができやすい部位

額

額は汗腺が集中しており、汗をかきやすい部位です。また、前髪があたると皮膚を刺激するため、あせもができる原因となります。

首まわり

首まわりは汗をかきやすく、衣服で覆われることが多いため蒸れやすく、あせもができやすい部位です。例えば、シャツの襟や冬場のセーター、マフラーなどが肌に密着することで、汗がこもりやすくなります。

脇の下

汗腺が集中して汗をかきやすい脇の下は、皮膚と皮膚が重なっているため通気性が悪くあせもができやすい部位です。また、腕の動きや衣服でこすれるため炎症を起こしやすくなります。

ひじやひざの関節部分

ひじやひざの内側は汗がたまりやすく、皮膚と皮膚が密着して蒸れるため、あせもができやすくなります。

おしり

長時間座っていたり、通気性の悪い下着を着用したりすることで、おしりが蒸れ、あせもができやすくなるため、注意したい部位です。

足の付け根

足の付け根は汗がたまりやすく、皮膚と皮膚が重なることで、汗腺を塞ぐため、あせもができやすくなります。

そのほか、皮膚と皮膚が接触しやすい太ももの内側や乳房の下などもあせもが生じやすい部位です。乳幼児は、背中やオムツで覆われている部分にも注意しましょう。

あせもの種類とそれぞれの症状

あせもは大きく3つの種類に分けられます。それぞれの症状について見ていきましょう。

あせもの種類

あせもの種類

水晶様汗疹(すいしょうようかんしん)

水晶様汗疹は、皮膚の最も外側にある角質層の中やその直下の皮膚表面の近くで汗が詰まることでできます。

首や胸、おなかなどに、数ミリほどの白、あるいは透明の小さな水疱(すいほう)がたくさん生じるのが特徴で、痛みやかゆみはほとんどなく、通常は数日で自然に治ります。

紅色汗疹(こうしょくかんしん)

紅色汗疹は、角質層の下にある「表皮」の中で汗管に汗が詰まり、周辺の皮膚組織が刺激されてできるあせもです。

かゆみを伴う小さな赤いブツブツや水疱ができ、あせもの中で最も一般的なタイプです。かいてしまうと、炎症がひどくなる場合があるので注意が必要です。

深在性汗疹(しんざいせいかんしん)

深在性汗疹は表皮より深い皮膚内部(真皮)に汗が詰まるあせもで、皮膚が白っぽく丘状に盛り上がり、正常に汗が排出できなくなります。

赤みや痛み、かゆみなどがない場合が多く、汗が体外に出ない状態が続くことで、体温調節が機能しなくなり、熱中症を起こす可能性があります。

あせもになったときの対処法

通常のあせもの場合、皮膚を清潔に保つことで自然に治ることがほとんどです。そのため、まずは自宅でできるケアを知っておくことが大切です。ただし、適切な対処をしないと悪化する可能性もあるため、種類ごとの特徴や対処法を理解しておくと安心です。ここでは、あせもの種類ごとに、自宅でできる対処法をご紹介します。

水晶様汗疹の対処法

水晶様汗疹は比較的軽症で自然に治ることがほとんどです。ただし、汗や汚れがたまりやすい状態が続くと悪化する可能性があります。

そのため、汗をかいたらこまめに拭いたり、シャワーで洗い流したりして、皮膚を清潔に保つことが大切です。

紅色汗疹の対処法

紅色汗疹はかゆみがあるため、かきむしると傷ができ、そこから細菌が入り込んで、とびひに悪化する可能性があります。

あせもの症状がある部位を冷たいタオルなどで冷やすと、かゆみをやわらげることができます。

また、血行が良くなると、かゆみがひどくなる可能性があるため、入浴はぬるめのお湯で、短時間で済ませるなど工夫しましょう。

深在性汗疹の対処法

深在性汗疹は皮膚の深い層に汗が詰まってできるため、自然には治りにくく、専門的な治療が必要です。

症状が広がると、体温調節が機能しなくなり熱中症になる可能性があるため、放置せずに皮膚科を受診し、症状に合った薬を処方してもらう必要があります。

あせもはかゆみを伴うことが多いですが、その場合は消炎・鎮痒 (ちんよう) 作用のある塗り薬※を使うことをおすすめします。

特に乳幼児は皮膚をかきむしってしまい、細菌感染の恐れもあるので、早めの対処が必要です。なかなか治らなかったり、細菌感染を起こしたりした場合は、皮膚科を受診してください。

※アトピーなどそのほかの皮膚疾患をお持ちの方には適さないあせも用塗り薬もあるので、薬局・薬剤師にご相談ください。

あせもの予防や対策

あせもは、汗をかきにくい環境を整え、皮膚を清潔に保つことで予防できます。日常生活の中で取り入れやすい、簡単な対策をご紹介します。

汗をこまめに拭く・肌を清潔に保つ

汗をかいたら清潔なタオルやハンカチでこまめに拭いたり、シャワーを浴びたりして汗を流し、肌を清潔に保ちましょう。乾燥すると肌のバリア機能が低下するため、肌を保湿することも大切です。

通気性や吸湿速乾性の高い素材の衣類を選ぶ

通気性や吸湿性の高い素材の衣類を選ぶこともあせもの対策になります。

例えば、綿や麻、シルクなどの天然繊維や汗をよく吸い、乾きやすい素材がおすすめです。

エアコンで室温を適切に保つ

あせもの予防には、エアコンで適切な室温を保つなど、汗をかきにくい環境を整えることが大切です。

エアコンの風が直接当たらないように注意し、室内温度は夏の場合で28℃前後、冬の場合で20℃前後を目安にしましょう。湿気が多い時季は、除湿機を使用し高温多湿の環境にならない工夫が大切です。

髪を結ぶ・まとめる

髪の毛がかかる額や首まわりにもあせもはできやすくなります。汗をかく時季は、前髪をヘアピンで留めたり、首まわりにかからないように長い髪をヘアゴムで結んでまとめたりしましょう。

あせもなどの皮膚トラブルは早めの対処が大事

あせもなどの皮膚トラブルが起こってしまったら、放置せずに、肌を清潔に保つように心がけ、かゆみや赤みなどの症状がある場合には、早めに医療機関を受診し適切な薬を処方してもらうことが大切です。

薬の使い方や症状について不安があるときは、薬剤師に気軽に相談できる公式アプリ「いつでもアイン薬局」をご活用ください。

「安心お薬サポート」では、チャットやビデオ通話を通じて、薬剤師に直接相談することができます ※ 。薬局まで足を運ばずに、自宅から気軽に専門的なアドバイスを受けられるので、とても便利です。

※ご利用には「アイン薬局とつなぐ」のご登録が必要です。

記事監修

野原 弘義

精神科医/産業医

2014年 慶應義塾大学医学部卒業。

2016年 慶應義塾大学医学部 精神神経科学教室 入局。

2018年 製薬会社の統括産業医に就任し、大手金融企業や広告代理店企業などの産業医を務める。

2023年 アインファーマシーズ統括産業医に就任。

スタートアップ企業の産業医にも注力しながら、生活習慣病とメンタルヘルスの方への夜間診療を行うMIZENクリニック市ヶ谷麹町の院長として日々診療に従事している。