脱水症は、体内の水分(体液)が不足した状態で、暑い夏だけでなく季節を問わず起こる身近な健康トラブルです。喉の渇きやめまいといった軽い症状から、重度の場合は意識障害や臓器不全に至ることもあり注意が必要です。

今回は、脱水症の症状や原因、応急処置と予防法について、解説します。不安な症状への対処や日ごろの予防に役立てください。

目次

脱水症とは?

脱水症とは、身体に不可欠な水分(体液)と塩分が不足している状態のことです。人の身体は水分と塩分のバランスで健康が保たれており、このバランスが崩れるとさまざまな不調が現れます。

脱水症には失われる水分と塩分の割合により、次の3つのタイプがあります。

高張性(こうちょうせい)脱水

塩分よりも水分が多く失われ、体液の濃度が高くなる状態で、汗を大量にかいたときに発症します。

等張性(とうちょうせい)脱水

水分と塩分がほぼ等しく失われ、体液中の塩分濃度は大きく変化しない状態で、下痢やおう吐などの急激な体液減少が原因で発症します。

低張性(ていちょうせい)脱水

水分よりも塩分が多く失われ、体液中の塩分濃度が低下した状態で、汗をたくさんかいた後に水やお茶ばかり大量に飲んだ場合などに発症します。

脱水症と熱中症の違い

暑い時季になると脱水症とともに、熱中症も見聞きすることが多くなりますが、脱水症と熱中症にはどのような違いがあるのでしょうか。

脱水症と熱中症は、高温多湿の環境下で発症リスクが高まる点で共通していますが、脱水症は熱中症を引き起こす大きな要因となる点が重要です。

脱水症は身体から水分と塩分が失われることで発生し、熱中症は体温調節機能がうまく働かなくなることで起こります。

脱水症と熱中症の状態や原因、症状の違いについては以下のとおりです。

| 脱水症 | 熱中症 | |

|---|---|---|

| 体内の状態 |

|

|

| 主な原因 |

|

|

| 主な症状 |

|

|

| 関係性と特徴 |

|

|

熱中症を予防するためには脱水症にならないように注意することが大事です。

脱水症により引き起こされる症状

脱水症の症状は、失われた水分(体液)の量(体重減少率)によって軽症から重症まで段階的に現れます。体重減少率とは、脱水による体重減少が元の体重に対して何%に当たるかを示す数値です。

失われる水分(体液)量と重症度

失われる水分(体液)量と重症度

重症度別の主な症状は以下のとおりです。

| 重軽度 | 状態 | 水分が 失われる割合 |

引き起こされる 症状の例 |

|---|---|---|---|

| 軽症 |

|

約1% |

|

| 約2% |

|

||

| 約3% |

|

||

| 中等症 |

|

約4〜5% |

|

| 約6〜7% |

|

||

| 約8〜9% |

|

||

| 重症 |

|

約10〜12% |

|

| 約15~17% |

|

||

| 約18~19% |

|

||

| 約20%以上 |

|

脱水症を引き起こす主な原因

脱水症の原因は、水分摂取量の不足や、水分喪失量の増加が挙げられます。高齢者や乳幼児は、水分不足に陥りがちなので、特に注意が必要です。

水分摂取量の不足

日常的に水分をあまり摂らないと、体内の水分バランスが崩れ、脱水症を起こしやすくなります。

例えば、寝ている間は体温を調節するために汗をかくため、脱水になりやすくなります。そのため、寝る前や起きた後に水分を摂ることが大切です。

また、運動をして汗をかいた際にも注意が必要です。特に長時間の激しい運動では、運動前後および運動中にこまめな水分補給をしないと脱水症の原因につながります。

利尿作用のある飲み物の摂取

脱水症の原因として、お茶やコーヒー、酒類など利尿作用のある飲み物を飲みすぎることで、尿量が増え摂取する水分量よりも失われる水分量が多くなり脱水につながる場合があります。

具体的には、カフェインは腎臓の血流を増加させ、ナトリウムの再吸収を抑制することで尿量を増やします。一方、アルコールは抗利尿ホルモン(ADH)の分泌を阻害することで、腎臓による水分再吸収の働きを弱め、結果として多量の尿が排出されます。

このように、カフェインやアルコールを含む飲料の過剰な摂取は、意図せず体内の水分バランスを崩し、脱水を引き起こす要因となります。

加齢や薬の影響

高齢者はもともと体内の水分量が少なく、加齢で腎臓の機能も低下して水分調節がうまくできないため脱水になりやすい傾向があります。また、喉の渇きを感じにくくなることによる水分摂取量の減少も要因のひとつです。

さらに、高血圧の利尿剤など薬の副作用で脱水症状が出ることもあります。そのため、持病で薬を服用中の方は注意が必要です。

子どもの脱水症にも注意

子ども(特に乳幼児)は体内の水分割合が大人より高く、新陳代謝も活発です。しかし、体温調節機能が未熟で汗をかきやすいうえに、腎機能も十分発達していないため、脱水症を起こしやすい傾向にあります。

子どもは少しの発熱や下痢・おう吐でも水分が失われやすく、自分で症状を訴えられないこともあり、脱水が進行してしまうことがあります。そのため、保護者によるこまめな水分補給や温度管理が重要です。

夏以外でも「かくれ脱水」に注意が必要

「脱水症」と聞くと、汗をかきやすい夏を想像することが多いですが、脱水症は夏場の暑い時季だけではなく、年間を通して起こる可能性があります。

例えば、冬場は暖房による室内の乾燥や寒さで喉の渇きを感じにくいことから、水分の摂取を怠ると気付かないうちに脱水状態、いわゆる「かくれ脱水」に陥ることがあります。

また寒いとトイレが近くなるため水分を控えてしまい、結果的に水分不足になることもあります。さらに冬場は風邪などによる発熱・下痢・おう吐で体液が失われ、脱水症になるケースも少なくありません。

冬以外でも、季節の変わり目(春先や秋口)など、身体が急な気温変化に慣れておらず体温調節がうまく働かないため、脱水に陥りやすいとされています。

このように季節を問わず脱水は起こる可能性があるため、「かくれ脱水」に日ごろから注意し、喉の渇きを感じにくい時季でも意識して水分補給を行うことが大切です。

脱水症になった際の応急処置と対処法

脱水症かな?と感じたら、早めの対処が肝心です。症状が軽い段階で適切に対応すれば、重症化を防ぐことができます。

屋外で脱水の症状がみられた場合は、直射日光を避け、涼しい場所へ移動しましょう。可能であれば日陰やクーラーの効いた屋内が最適です。

屋内で症状がみられた場合は、室温を確認し、必要に応じて冷房をつけたり窓を開けたりして室温・湿度を調整してください。

衣服をゆるめて身体を休め、水分を補給しましょう。冷たい水をコップ1杯程度少しずつ摂る方が身体への負担が少なく、効率良く水分を吸収できます。経口補水液やスポーツドリンクがあればそれらを優先し、ない場合は食塩をひとつまみ入れた水で代用しますが、濃度には十分注意が必要です※。高齢者や子どもの場合、周囲の方が声をかけてこまめに水分を摂るようにしましょう。

症状が改善しない場合や、意識がもうろうとして自力で水が飲めないときは、迷わず救急車を呼び、医療機関へ搬送しましょう。

※高血圧や糖尿病、腎臓病などの持病をお持ちの方は、経口補水液・スポーツドリンクを飲めない場合があります。あらかじめ医師や薬剤師へご相談ください。

脱水症を予防するために心がけておきたいこと

脱水症は日ごろの心がけで予防することが可能です。脱水を防ぐための具体的なポイントをまとめました。

こまめな水分補給を意識する

ふだんから意識して水分を補給し、体内の水分を十分に保つことが何よりの予防です。

1日に必要な水分量の目安は、「食事」「飲み物」「体内で作られる水」で約2.5リットルとされています。

- 食事(約1リットル)

- 飲み物(約1.2リットル)

- 体内で作られる水(0.3リットル)

食事からも水分は摂れますが、飲み物からは1日当たり1.2リットル前後を目安に補給すると良いでしょう。

ポイントは喉が渇く前に飲む習慣をつけることです。例えば、起床後、外出前後、入浴前後、寝る前など定期的に水分を摂り、汗をかきやすい日は1時間にコップ1杯程度の水を意識して飲むようにしましょう。

塩分やミネラルが含まれた飲み物・食べ物を選ぶ

汗を大量にかいたときや下痢、おう吐時は、水分とともに塩分やミネラルなども失われています。こうした場合は水だけでなく経口補水液やスポーツドリンクで補うことが大切です。

スポーツドリンクには塩分が約0.1〜0.2%含まれており、糖分も適度に入っているため水分吸収を助けてくれます。ただし糖分が多い製品もあるため、飲みすぎないよう注意しましょう。

また、タブレットやあめでも手軽に塩分やミネラルを補給できます。これらは塩分や糖分を含み、外出先や運動中の迅速な摂取に適しています。ただし、製品によって含有成分や含有量が異なるため、表示をよく確認し、過剰摂取は避け、あくまで補助的なものとして活用しましょう。

塩分の制限を受けている方や、高血圧や糖尿病、腎臓病などの持病をお持ちの方は、あらかじめ医師や薬剤師へご相談ください。

適度な室温や湿度を保つ

生活環境を整えることも脱水症の予防に有効です。夏場はエアコンや扇風機を上手に使い、室温が上がりすぎないよう、28℃前後を目安に保つようにしましょう。

また、湿度が高くなりすぎると汗が蒸発せず体温が下がりにくいため、除湿や換気で適度な湿度(60%程度)を意識しましょう。

一方、冬場は乾燥しすぎると喉の渇きを感じにくくなるので、加湿器などで適度な湿度を保つと良いでしょう。

外出の際は対策をする

夏場の外出時は日差しを遮る日傘や帽子を着用し、通気性の良い涼しい服装を心がけましょう。直射日光が当たる場所を長時間歩かないようにし、木陰や冷房の効いた施設で適宜休憩を取ってください。

また外出の際は、水筒やペットボトルで水分を持ち歩き、喉が渇いていなくても定期的に飲む習慣を付けておくことが大切です。特に子どもや高齢者と一緒の場合は、周囲が声を掛け合ってこまめに水分補給をしてください。

規則正しい食生活を意識する

毎日の食事からも水分や塩分、ミネラルなどの補給ができます。食事をきちんと摂っていれば約1リットル程度の水分は食品中から摂取できるとされています。

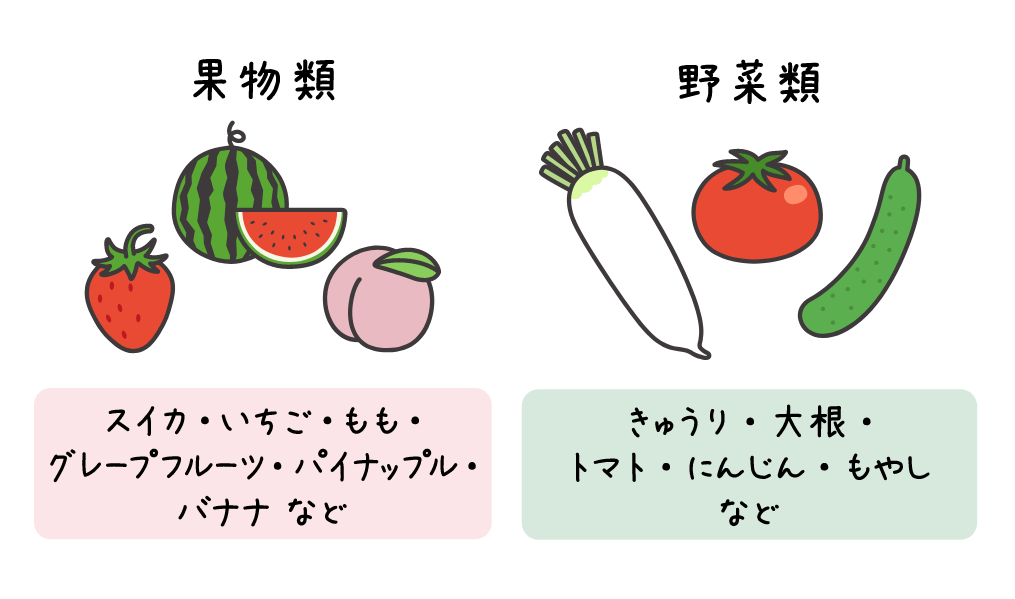

汁物(味噌汁・スープ)や果物(スイカ、いちご、ももなど)、野菜(きゅうり、大根、トマトなど)を積極的に取り入れると効果的です。また、ゼリーや寒天、ヨーグルトなど喉ごし良く水分を摂取できる食品もおすすめです。

ただし塩分や糖分の過剰摂取にならないよう、あくまでバランスの良い食事を心がけてください。栄養バランスの取れた食事は体調全般を整え、脱水しにくい強い身体づくりにつながります。

水分量が多い食材の例

日々の体調管理に気をつけよう

脱水症は誰にでも起こる可能性がありますが、正しい知識と対策方法を知っていれば十分に予防できます。

日ごろからこまめな水分補給と適切な塩分摂取を心がけ、自身の体調の変化に敏感になりましょう。喉の渇きや身体のほてりなど「脱水かもしれない」というサインを感じたら、早めに水分と塩分を補給し、安静にすることが大切です。

特に高齢者や子どもは脱水症に気づきにくく、重症化しやすいので、周囲の方が声をかけ、こまめに様子を確認する配慮が必要です。暑さや乾燥が厳しい日や体調不良の際は、いつも以上に注意しましょう。

適切な水分と栄養の摂取、快適な環境づくりなど、日常生活の小さな工夫を積み重ねて脱水症を防ぎ、すこやかな毎日をお過ごしください。

参考⽂献・資料

記事監修

野原 弘義

精神科医/産業医

2014年 慶應義塾大学医学部卒業。

2016年 慶應義塾大学医学部 精神神経科学教室 入局。

2018年 製薬会社の統括産業医に就任し、大手金融企業や広告代理店企業などの産業医を務める。

2023年 アインファーマシーズ統括産業医に就任。

スタートアップ企業の産業医にも注力しながら、生活習慣病とメンタルヘルスの方への夜間診療を行うMIZENクリニック市ヶ谷麹町の院長として日々診療に従事している。